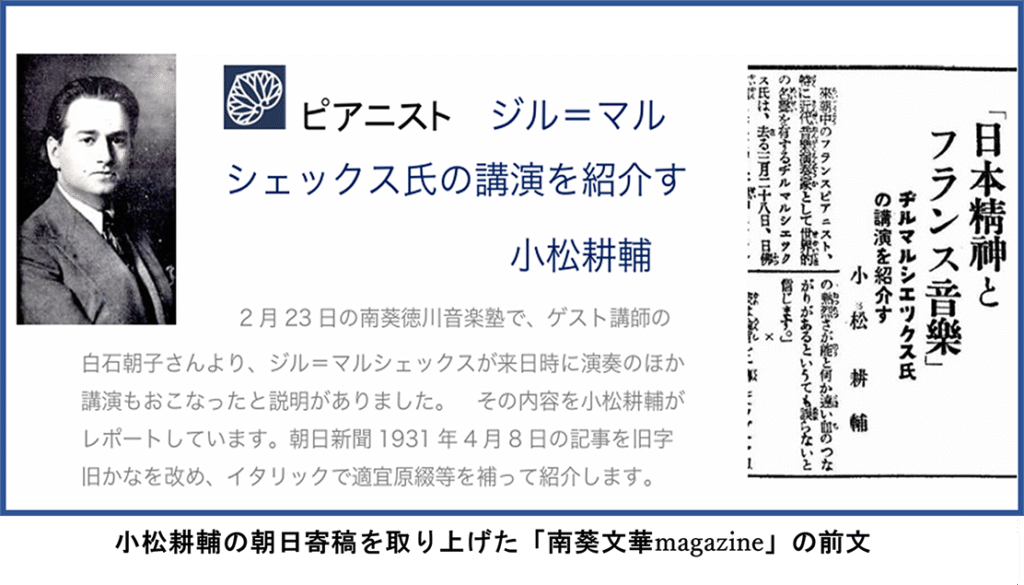

ジル=マルシェックスを紹介した小松耕輔の新聞寄稿を発掘/南葵文華magazine4号

ジル=マルシェックス来日100周年

和歌山の「南葵(なんき)音楽文庫」が、またまた小松耕輔(1884~1966)の嬉しいエピソードを発掘してくれた。大正末から昭和初期にかけて計4回、来日し、フランス音楽の魅力と底力を伝えたのが、フランス人ピアニストのジル=マルシェックス(1894~1970)。天才ピアニストは演奏だけでなく、自らの音楽哲学や日仏の比較文化論について精力的に講演した。この講演の内容を深く理解し、共感し、注目して、新聞に卓説を残したのが、小松耕輔であったという。今年(2025)はジル=マルシェックスの初来日100周年。耕輔の論考を出発点に、音楽史をひもといてみた。

(小松耕輔音楽兄弟顕彰会)

【日本精神とフランス音楽】

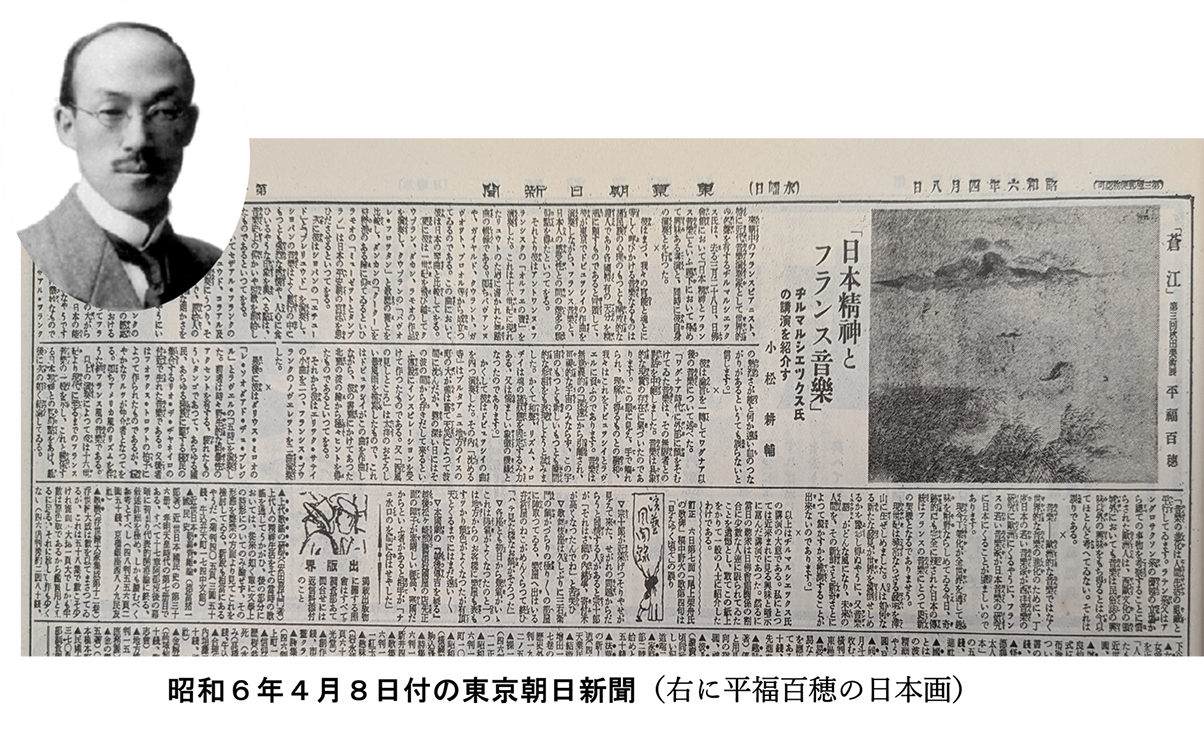

ジル=マルシェックスは1925年(大正14)の秋を手始めに、1931年(昭和6・2回)と1937年(昭和12)と、計4回来日している。小松耕輔が講演内容を新聞に寄稿したのは、2回目の来日にあたる1931年3月28日、東京・日仏会館での講演と演奏だ。4月8日付の東京朝日の文化欄に「日本精神とフランス音楽 ヂルマルシェックス氏の講演を紹介す」とのタイトルで卓見をつづった。

「私にとっては、近来稀に見る興味と暗示に富んだ講演であった」

2年半のパリ留学でフランス語を磨いた小松耕輔は、ジル=マルシェックスの講演を十全に理解して高く評価した。しかし、聴衆はさほど多くはなかったらしい。せっかくの講演がもったいない。「敢えてこの紙上を借りて一般の人士に紹介したわけである」と新聞寄稿の趣旨を説明している。

寄稿全文は文末の資料を参照願いたい。

講演の中で、ジル=マルシェックスは「日本精神とフランス音楽」との間に相通じる空気感や感性を指摘する。ドビュッシーの曲を演奏しながら、「フランス音楽と日本人の感受性との間に幾多の類似点」を感じたとし、16世紀以降のフランス人作曲家の曲を次々と演奏して、歌麿や北斎の浮世絵、狩野派の絵画、さらには能楽とのイメージや類似点にまで言及。これを小松耕輔が適宜、解説を加えながら紹介し、日本の伝統音楽に対する造詣の深さと敬意を、こなれた文章ですくい上げた。

【南葵文華magazine】

以上のエピソードは、南葵音楽文庫が4月から配信を始めたメールマガジン「南葵文華magazine」の第4号(2025年7月15日発行)に掲載されている。朝日の紙面を見つけてくれたのが、音楽文庫の美山良夫先生(慶応大名誉教授・音楽学)。「(ジル=マルシェックスの講演の)内容について注目し、書き残しているおそらくただ一人が小松耕輔にほかなりません」と指摘する。

ちなみに、東京朝日の文化欄は、小松耕輔の寄稿の右隣に、秋田県角館出身の日本画家・平福百穂(1877~1933)の作品「蒼江」(第三回秋田美術展出展)を添えている。同じ秋田出身の小松耕輔への粋な気配りか。「第九」初演(1924年)の講評を耕輔に依頼した東京朝日の学芸部長・土岐善麿は、この時、朝日の論説委員である。

【初来日は東京日日に】

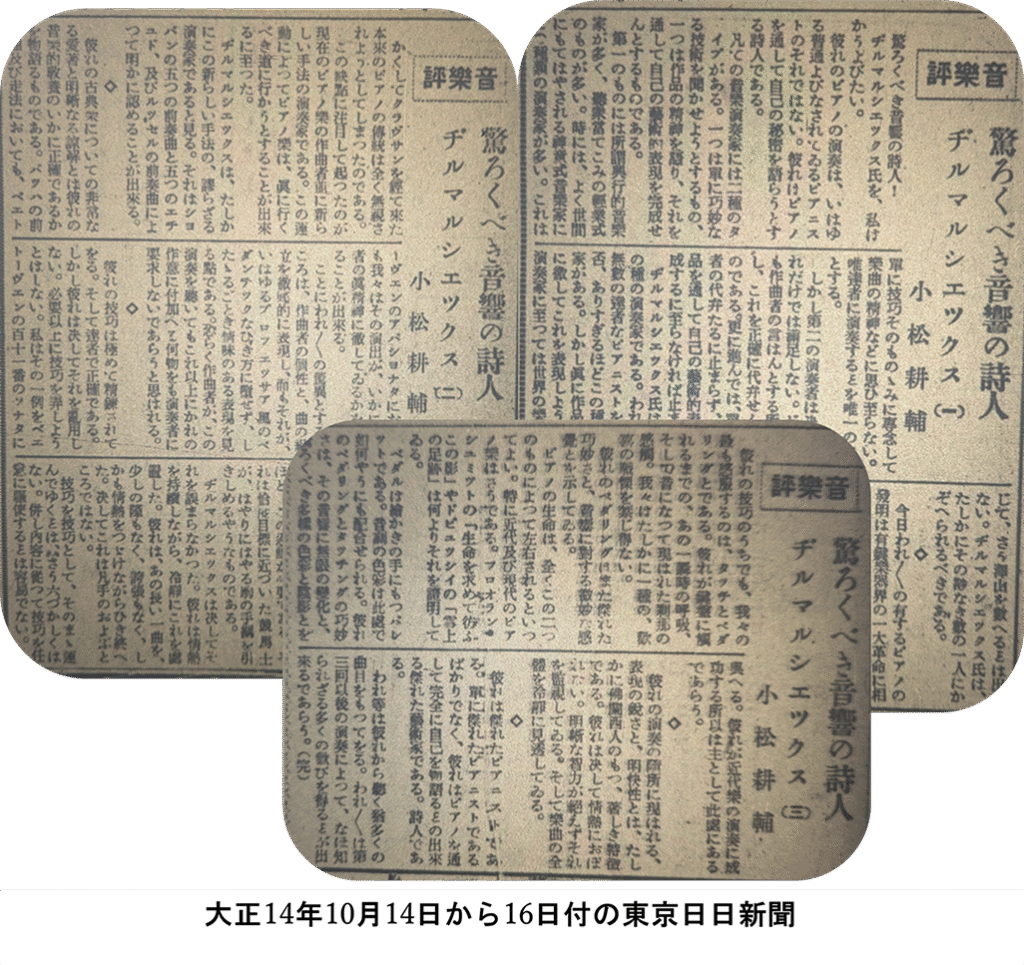

ジル=マルシェックスの初来日は、それより6年前の1925年(大正14)10月である。6夜にわたって帝国ホテルで独奏会を開いた。この時の音楽評を小松耕輔は東京日日新聞に寄せている。タイトルは「音楽評 驚くべき音響の詩人 ヂル=マルシェックス」。14日付から16日付まで、3日連続の寄稿だ。これも全文を文末の資料に付けたのでご参照を。耕輔は後に、随想集「懐かしのメロディー」に全文を収録している。

【音響の詩人】

寄稿の概要が、自叙伝「音楽の花ひらく頃」に載っている。

「彼は一口にいえば、『音響の詩人』という言葉がぴったりとあてはまる優れた芸術家で、広く、深い教養と知識、個々の作品に対する透徹した理解と深い愛情、加うるにその微妙繊細なタッチとペダリングに見えるような、極めて高い技巧とは、彼を一人の完全な演奏家たらしめていた。彼は多くの本邦初演の名曲を演奏して未だ知られざる美の世界を数々示してくれたばかりでなく、いかにもフランス人らしく洗練された、しかも鋭くかつ明快な演奏によって、真に優れた演奏とはいかなるものであるかを、如実に示してくれたのであった。この企ては薩摩治郎八氏の大なる尽力によって行われたのであった」

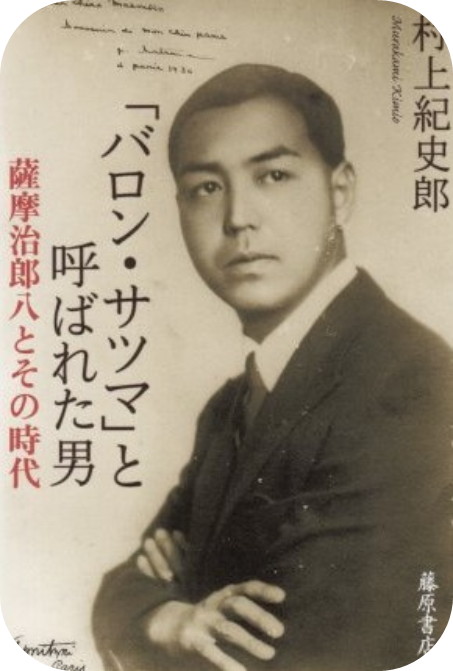

【バロン・サツマ】

薩摩治郎八(1901~76)はパリの社交界で「バロン・サツマ」と呼ばれた大富豪。小松耕輔はフランス留学時代、二十歳そこそこの風雲児と音楽会や旅行などで親しくつきあった。薩摩の妹蔦子(つたこ)の身元引受人となってパリ国立音楽学校の教授ポール・フォーシェにつなぎ、彼女のピアノ留学を支援したのも耕輔だ。豪商の父、二代目薩摩治兵衛に頼まれたらしい。

治郎八は「妹は小松先生の紹介で、コンセルバトワールのフォッシェ先生にピアノを習っていた」と自伝的エッセーに書き残している。

以上の経緯は、「蕩尽王、パリをゆく 薩摩治郎八伝」(鹿島茂)と「バロン・サツマと呼ばれた男」(村上紀史郎)に拠った。

大事な指摘をしておきたい。薩摩治郎八と小松耕輔とのつきあいは、実はフランス留学前に遡る。証明してくれるのが、耕輔の妻広子(1887~1958)の日記だ。大正4年(1915)11月4日に「今日より神田鈴木町の薩摩氏宅へおけいこに行く」と書かれている。夫の耕輔に頼まれたのだろう。広子夫人は早くから蔦子のピアノの家庭教師を務めていたのである。

耕輔の自叙伝に薩摩治郎八の名前が初めて登場するのは、パリ時代の1921年7月19日。

「午後からフォーシェ氏を訪う。その帰り薩摩治郎八氏を訪ね、夕食のご馳走になる」(音楽の花ひらく頃)

しかし、広子夫人の日記から推して、2人のつきあいはその6年も前から続いていたことになる。薩摩治郎八はまだ14歳の中学生だが、どんな事情で知り合ったのか?

【団十郎のような役者に】

治郎八は耕輔が教授を務めていた学習院の中等科を受験している。面接で乃木希典院長に将来の希望を聞かれ、うっかり「団十郎のような役者になりたい」と答えて不合格に。真偽のほどはともかく、広く伝わる愉快なエピソードだ。耕輔との接点は案外、この辺りに隠されているのかも。

広子夫人の日記に戻る。大正9年(1920)10月29日の項には、「午前八時十五分東京駅発にて薩摩つた子嬢イギリスへ旅立たせらるを見送りに行く」と記されている。治郎八と一緒に横浜港から日本郵船の「北野丸」に乗って、兄はロンドンへ、妹はパリへ渡った。蔦子には薩摩家の看護婦・佐藤サダが付き添った。

薩摩治郎八は後にジル=マルシェックスの日本公演を実現させるわけだが、前述の評伝によると、パリで知り合った紀州徳川家16代当主・徳川頼貞侯(1892~1954)の協力も大きかったという。その治郎八だが、一時はジル=マルシェックスの夫人と恋愛関係にあったと言うから、浮世は面白い。

【大きな衝撃】

ジル=マルシェックス日本公演の音楽史的意義については、四反田素幸先生(小松耕輔音楽兄弟顕彰会顧問・秋田大学名誉教授)の説明が分かりやすい。「小松耕輔WEB音楽堂」の関連論文「小松耕輔の業績」から引く。

「日本の聴衆は、この時初めて本格的なフランス音楽の演奏に接し、大きな衝撃を受ける。小松(耕輔)によれば『曲目の多くは日本ではかつて演奏されたことがないもの』であった。ジル=マルシェックスの演奏会はその後も開催され、ドビュッシーやサティの他、ラヴェル、ミヨー、プーランクら当時現役で活躍していた作曲家たちの作品が演奏され、同時代の日本の作曲家たち、例えば清瀬保二や松平頼則らに強烈な印象を残した。そしてその後、昭和5年(1930)には清瀬や松平ら16名によって『新興作曲家連盟(現在の日本現代音楽協会)』が結成されることになる。彼らはドイツ・アカデミズムから離れ、フランス印象派の音楽に日本人の音感覚との近親性を見出し、印象派の技法と日本的抒情の表現との結び付きを試みるようになるのである」

【プログラム】

ジル=マルシェックス研究の第一人者に、白石朝子先生がいる。ネットに公開されている論文「アンリ・ジル=マルシェックスの日本における音楽活動と音楽界への影響」によると、1925年秋の約3か月間の日本滞在中、帝国ホテルでの6夜を始め、計22回の演奏会を行い、総数137曲を披露したという。

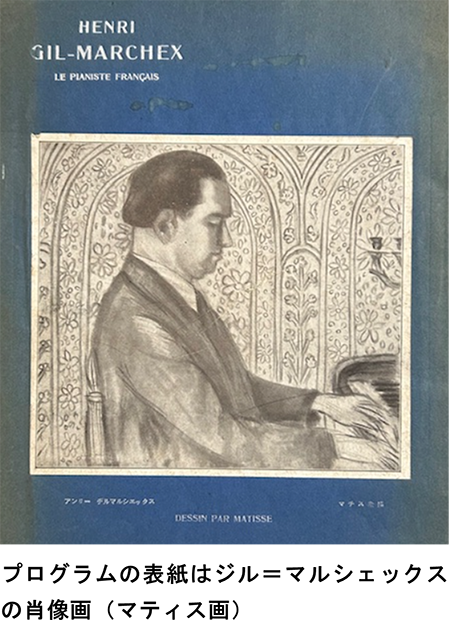

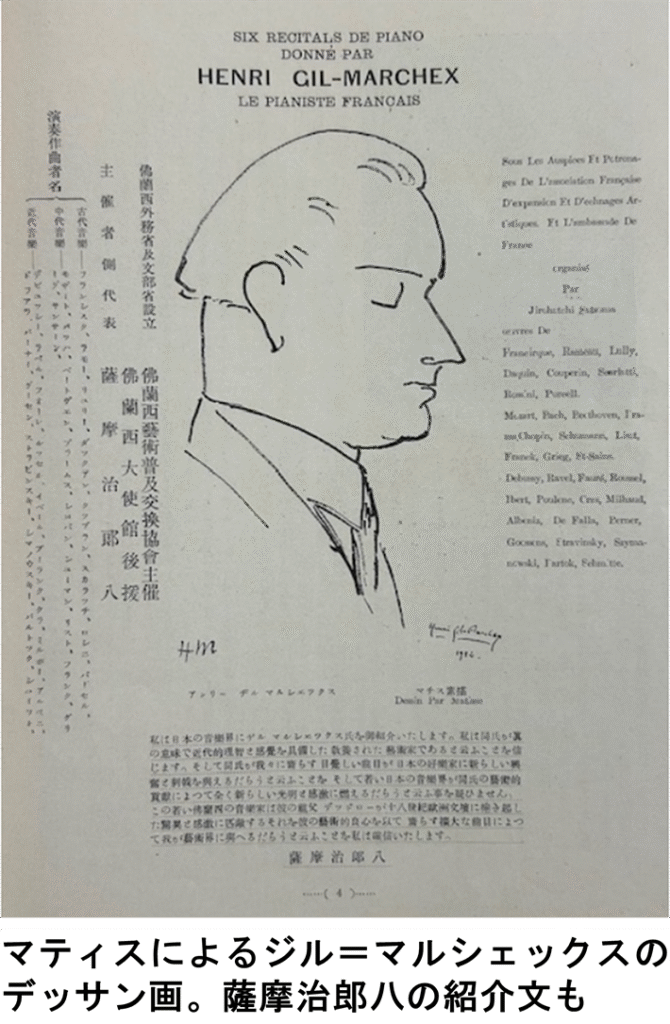

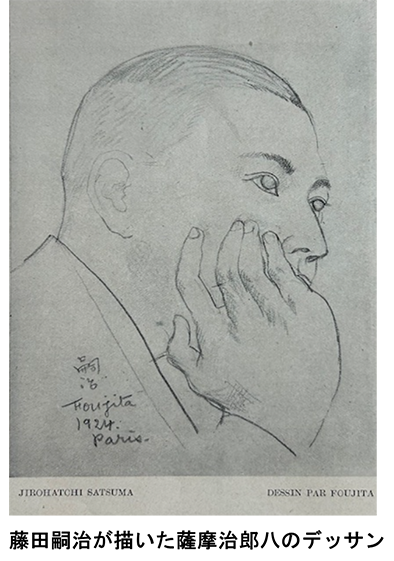

プログラムの表紙はマティスが描いたジル=マルシェックスの肖像画で飾られ、藤田嗣治による薩摩治郎八のデッサン画も載せられている。

小松耕輔が訳した彼の論文も掲載。これより前、「音楽新潮」の8月号と9月号には、同じくジル=マルシェックスの論文「ラヴェルのピアノの技巧について」が、同様に小松耕輔の翻訳で紹介されている。

帝国ホテルでの6回の演奏会すべてを聴いた音楽通に、作家の梶井基次郎(1901~1932)がいる。短編「器楽的幻覚」から引く。

「演奏者の白い十本の指があるときは泡を噛んで進んでゆく波頭のやうに、あるときは戯れ合っている家畜のやうに鍵盤に挑みかかってゐた」

「それは演奏者の右手が高いピッチのピアニッシモの細かく触れているときだった。人びとは一斉に息を殺してその微妙な音に絶え入ってゐた。ふとその完全な窒息に目覚めたとき、愕然と私はしたのだ。『なんといふ不思議だろうこの石化は? 今なら、あの白い手がたとへあの上で殺人を演じても、誰一人叫びだそうとはしないだろう』」

短編の結びに、「音楽好きで名高い侯爵」が登場するが、徳川頼貞侯のことである。

【東洋の奇跡】

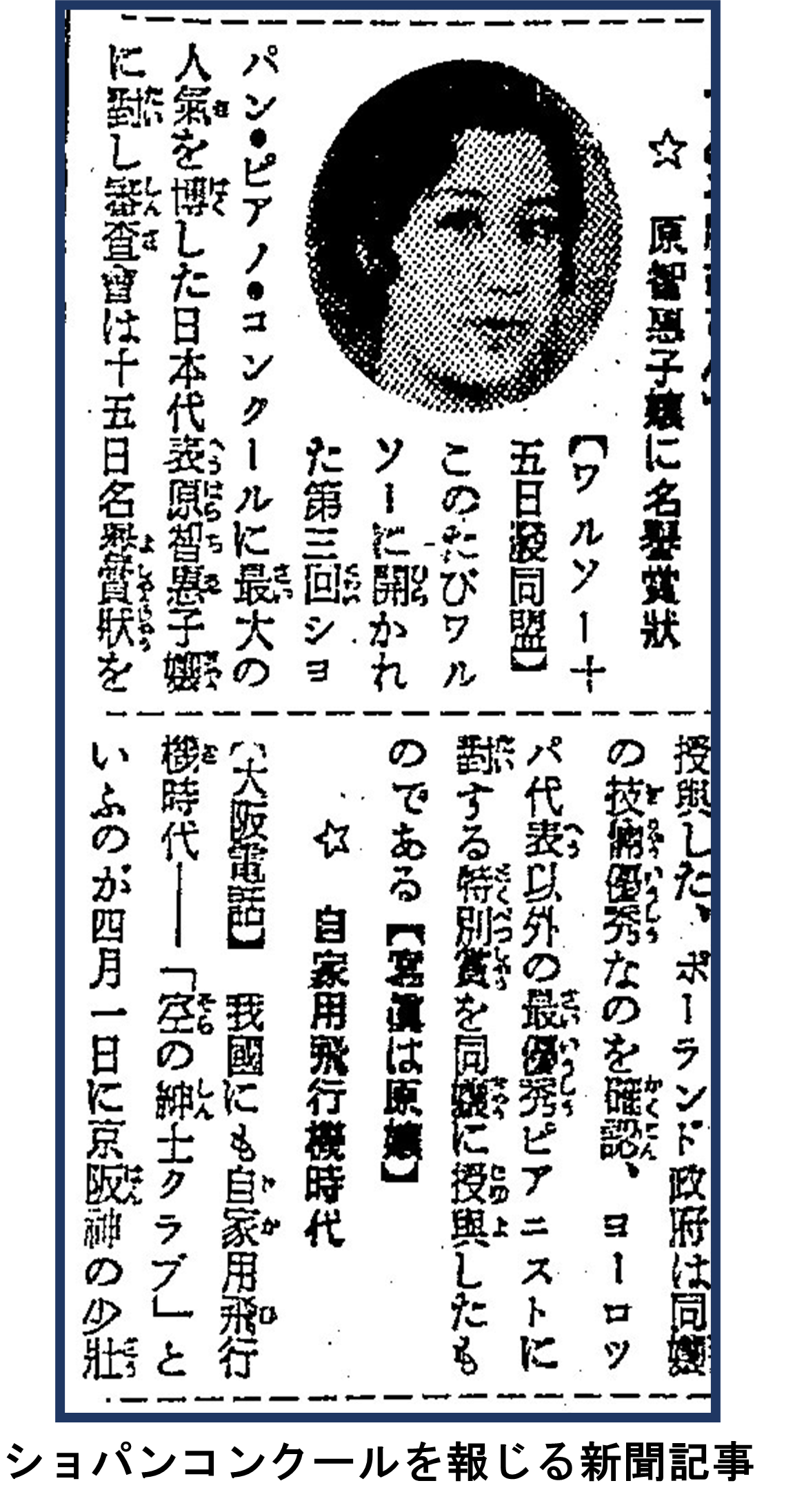

ジル=マルシェックスとの出会いで世界的ピアニストへの道を開かれたのが、原智恵子(1914~2001)である。“東洋の奇跡”と讃えられた。当時10歳の天才少女は、神戸を公演に訪れたジル=マルシェックスと薩摩治郎八を訪ねてピアノを弾き、その天分を認められた。ジル=マルシェックスの強い勧めで後にパリ国立音楽院に入学、首席で卒業する。

その前に原は、私立音楽院「エコール・ノルマル」を受験。様子を間近で見たのが德川頼貞侯である。試験官は音楽院の創立者アルフレッド・コルトー(1877~1962)であった。

頼貞侯は随想集「薈庭(わいてい)楽話(がくわ)」で振り返る。

「(コルトーに招かれて)エコール・ド・ノルマールに行くと日本の娘さんに会った。ピアニストの原智恵子嬢であった。十四歳位であったと思う。(中略)コルトーはまずテンポの緩い曲で彼女の楽才を試し、次にテクニックを必要とするリストの曲で技術を試験するように思えた。(中略)少女ながらよくこの難曲(ハンガリアン・ラプソディ)を弾いた。演奏はコルトーを満足せしめたやうであった」

原家は代々、紀州藩士の家柄だったという。これを知って紀州徳川家当主は、上首尾の試験結果にほっと胸をなでおろしたに違いない。

【満場立錐の余地もない】

原智恵子は一時帰国した1933年(昭和8)2月9日、日比谷公会堂で独奏会を開いている。小松耕輔は自叙伝の続編「わが思い出の楽壇」で絶賛する。

「彼女がパリの国立音楽院のコンクールにおいて第一等賞を得て以来、わが聴衆が彼女の帰朝を今か今かと待っていた。今夜は満場立錐の余地もない盛況であった。演奏もまことに立派であった。新聞の批評はいずれも称賛。東京日日の野村光一は『原嬢は今までに聴いた総ての邦人洋琴家中最高の域に達した人だと断言する』と絶賛している。曲目はバッハ、ベートーヴェン、シューマン、リスト、ショパン、ドビュッシー等の作品であった。わが国の出した最初のすぐれた女流ピアニストとして、大いに注目に価するものと云ってよい」

その後、薩摩治郎八の尽力でパリに戻り、1937年(昭和12)のショパン国際ピアノコンクールに日本人として初めて出場。「特別聴衆賞」を得ている。

【100年ぶりのプログラム】

そんな原智恵子に関するホットなニュースが最近、読売新聞に報じられた。10歳でベートーヴェンの曲などを披露したピアノ発表会のプログラムが、100年ぶりに兵庫県芦屋市内で見つかったという。原の幼少期の記録は戦災でほとんど残っておらず、天才少女ぶりを示す貴重な資料と言えそうだ。

神戸市出身の原は、市内在住のスペイン人ピアニスト、ペトロ・ビリャベルデに師事。発表会は1925年(大正14)6月20日、兵庫県会議事堂で開かれて、ビリャベルデ門下生が出演した。

見つかったプログラムによると、原は大人も含む門下生約20人の最後に演奏。バッハ「平均律」、ベートーベン「英国国歌による7つの変奏曲」を披露し、グリーグ編曲のモーツァルトのソナタを師のビリャベルデと連弾したとみられる。

原がジル=マルシェックスを訪ねたのは、その年の秋だが、ビリャベルデが付き添っている。

【結びに】

「驚くべき音響の詩人」―。小松耕輔はジル=マルシェックスのピアノに驚嘆し、「東京日日」にこう寄稿した。日本の伝統と文化に魅かれた天才ピアニストは、再来日の講演で、日仏の音楽や文化の親近性を強調した。小松耕輔にとっては「我が意を得たり」の思いであっただろう。

耕輔はそれより前の1920年(大正9)秋、パリに留学する。ドイツ志向が主流の音楽界にあって、あえてフランス流派に舵を切った。評伝「西洋音楽の伝道師・小松耕輔物語」に、耕輔がドビュッシーの「月の光」を弾くシーンが登場する。フランス音楽への思いを語る。

「どうだい、夜空にぼんやり浮かび上がる月のようなイメージだろう。ドイツ音楽は論理的に音楽を作り上げていくから哲学的と言えるが、フランス音楽は響きの色彩感を重視する傾向にあるから、その意味で純芸術的で絢爛豪華だ。僕はフランス音楽の方が好きだな。日本人の感性にも近い」

ジル=マルシェックスに否やはなかろう。

前述の白石朝子先生の論文で、作曲家・石田一郎(1909~1990)の感想が紹介されている。ジル=マルシェックスのピアノを聴いて、フランス音楽の真髄に触れたらしい。

「これまで自分が探し求めてゐたのはこんな音楽ではなかったろうか…それまで聴いていたドイツ音楽の重苦しさから解放されて、こんなにも明るい自由な音楽があるのかと知った」

地道な調査と研究がしのばれる白石先生の論文は、簡潔に結ばれる。

「アンリ・ジル=マルシェックスは、1925年の来日後も6年ごとに計4回日本を訪れ、変化していく日本の音楽界を体感した、他に例のない西洋音楽家である」

日本の音楽界にさっそうと登場し、音楽史にその名を刻んだジル=マルシェックス。四反田素幸先生の言を重ねて借りれば、「日本の聴衆は、この時初めて本格的なフランス音楽の演奏に接し、大きな衝撃を受けた」(小松耕輔の業績)。

初来日100年の節目の年にあって、その功績や人となりをしのぶのは、恩義ある親日ピアニストへの、日本人としてのささやかな礼儀ではないか。その橋渡しをしてくれるのが、日本の楽壇でフランス流派の先駆けを務めた小松耕輔である。天の配剤、歴史の必然と言っていい。

小松耕輔によるジル=マルシェックス講演論考(1931年4月8日付東京朝日)を掘り起こしてくれた美山良夫先生は、こうおっしゃっている。

「小松耕輔の記事は、その最後にありますように大変希少な、貴重な記録でありますので、多くのかたに識っていただきたいと願っています」

その意に甘えて、筆のすさびに任せた。深く謝意を表したい。

<了>

<資料1>

「日本精神とフランス音楽」

ジル=マルシェックスの講演を紹介す

小松耕輔

昭和6年(1931)4月8日 東京朝日新聞

来朝中のフランスピアニスト、特に近代音楽演奏家として世界的な名声を有するジル=マルシェックス氏は、去る3月28日、日仏会館において「日本精神とフランス音楽」と言う題下において極めて興味ある講演と、同時に彼自身の演奏を行った。

×

彼はまず、我々の官能と魂とに等しく呼びかける音楽なるものは、諸民族の心理の最も開放的な証人であり、各国特有の天分を精細に顕すものであると冒頭して、彼が東京でドビッシーの作曲を演奏しながら、フランス音楽と日本人の感受性との間の幾多の類似点を得たと言っている。

それより彼はアントワーヌ・フランシスクの『オルフェの宝 Le trésor d’Orphée 』を演奏した。これは16世紀に現れたリュートのために書かれたパヴァーヌ、ガリアルド、クーラント、ガヴォット、ブロオル(ヴォルト?)などから成り立っているのである。この曲において彼は日本の琴曲と比較している。

更に彼は1世紀を飛び越してクープラン、ダカン、ラモーの作品を演奏し、クープランの《ひるがえるリボンLe Bavolet Flottant 》と歌麿の画とを比較し、ダカンの《カッコウ》を狩野派のある絵に似ていると言い、ラモーの《ロンドー形式のミュゼットとタンブーランMusette en Rondeau et Tambourin 》は日本の平安朝の宮廷を思い出させると言っている。

次に彼はショパンのエチュードとプレリュードを演奏し、ショパンの音楽はよく数行の中に最も強烈な感情や、人心に食い入るような印象を与える点は、音楽史上の俳諧や短歌を創始したものであると言っている。

続いてセザール・フランクの傑作《前奏曲、コラールとフーガ》の演奏に移り、その直接的の素朴で、原始人の魂とも言うべき神秘的な朗らかさを我々に示してくれた。

これについて彼は次のように言っている。

「朴訥にして強健なフランクの音楽は、その思想の高さ、その感銘の深さ、全体の立派な線における細部の複雑と敢然とによって、フランスの立派なゴチック風の大伽藍を思い起こさせます。日本の能楽は見たところ簡素なようですが、その実どれだけ微妙なものであるか、私はセザール・フランクの熱烈さが能と何か遠い血のつながりがあると言っても誤らないと信じます。」

×

彼は論旨を一転してワーグナーの音楽について述べた。

「ワーグナー時代に外部に顔を背けていた音楽は、その無限者との対話を中絶しました。音楽は具象的な現実の存在に気づいたのであります。この目に見え、手で触れられ、理解し得るものとの融和。我々はこれをドビュッシーとラヴェルに負うのであります。音楽は無意識的の「深遠」から引き離され、可視的な宇宙のみならず、この宇宙の最も新しい、最も瞬間的な形相をも表現しようと試みました。こうして和声、リズム、メロディーは魂の諸状態を固定する魅力ある、または悩ましい象徴の機縁となったのであります。」

こうして彼はドビッシーの曲を4つ演奏した。そのうち《沈める寺》は、ブルターニュ地方のイスの町の大伽藍はかつて天災によって波間に沈んだが、霧の深い日にはその波の間から浮き出してくるという伝説にインスピレーションを受けて作ったものである。また《西風の見たもの》は太洋の恐ろしい暴風を描写したもので、これはドビッシーがこの曲を作曲しながら、彼の書斎にかけてあった北斎の波の絵からヒントを得たものであると言っている。

それから彼はエリック・サティの小曲を2つ、フランシス・プーランクのノベレットを2曲演奏した。

×

最後に彼は、ダリウス・ミヨーの《ブラジルへの郷愁Saudades do Brasil 》とラヴェルの《5時のフォックス・トロット》を演奏した。前者は時々野性的な粗暴性のアクセントを有する、疲れた物憂いタンゴであって、あらゆる国民、あらゆる種族に属する賤民の集合するリオデジャネイロの付近で生まれた音楽である。また後者はフォックス・トロットの拍子によって作られたものであるが、緩やかなワルツが仲介者となっている。すなわちアメリカ風のリズムを伴った純フランス風の音楽である。

以上の演奏によって彼は16世紀より現代に至るまでのフランス音楽の一般を示し、これと関係する日本精神との類似点をあげ、最後に次のごとく結論している。

「音楽の進化は人間生活の組織と平行しています。ラテン系またはアングロサクソン系の優越の立場からすべての事物を考察することに慣らされた欧州人は、西欧文化の領域外においても音楽は民俗誌の興味以外の興味を持ちうるとは、今以てほとんど考えていない。それは誤りである。

×

音楽――欧州的な音楽ではなく世界的な音楽の進化のために、ちょうど日本の若い音楽家が西洋音楽の研究に欧州に来るように、フランスの若い音楽家が日本音楽の研究に日本に来ることが望ましいのであります。

現今工業化が全世界を通じて趣味を粗野ならしめている今日、奇跡的にも完全に残された日本の伝統はフランスの音楽にとって更新の契機となるでありましょう。 現世紀は尋常ならざる発明をたくさんに生じせしめました。人はいかなる新たな発見が世界を驚倒せしめるかを予想し得ぬように、また音楽言語がどんな風になり、未来の人間を、その新鮮さと新奇さとによって驚かすかを推測することが出来ないのであります。」

×

以上はジル=マルシェックス氏の講演の大意である。私にとっては近来稀に見る興味と暗示に富んだ講演であった。しかるに同日の聴衆は日仏会館関係の割合に少数の人たちに限られていたことを遺憾とし、敢えてこの紙上を借りて一般の人士に紹介したわけである。

1931年4月8日付朝日新聞に掲載。新字新かなに、作曲家曲名は今日一般に用いられているものに変更し、また適宜原曲名をイタリックで追記した。

<資料2の1>

音楽評》驚ろくべき音響の詩人

ヂルマルシエツクス(一)

小松耕輔

大正14年(1925)10月14日 東京日日新聞

驚ろくべき音響の詩人!

ヂルマルシエックス氏を、私はかうよびたい。

彼のピアノの演奏は、いはゆる普通よびなされてゐるピアニストのそれではない。彼はピアノを通して自己の秘密を語らうとする詩人である。

凡ての音楽演奏家には二種のタイプがある。一つは単に巧妙なる技術を聞かせようとするもの。一つは作品の精神を語り、それを通して自己の藝術的表現を完成させんとするものである。

第一のものには所謂興行的音楽家が多く、聴衆當(あ)てこみの軽業式のものが多い。時には、よく世間にもてはやされる神童式音楽家にこの種類の演奏家が多い。これは単に技巧そのもののみに専念して楽曲の精神などに思ひ至らない。唯達者に演奏することを唯一の生命とする。

しかし第二の演奏者は決してそれだけでは満足しない。どこまでも作曲者の言はんとする所を探求し、これを正確に代弁せんとするのである。更に進んでは、単に作曲者の代弁たるに止まらず、その作品を通して自己の藝術的表現を完成するに至らなければ止まない。

ヂルマルシエックス氏は確かにこの種の演奏家である。われわれは無数の達者なピアニストを聴いた。否、ありすぎるほどこの種の演奏家がある。しかし真に作品の真髄に徹してこれを表現しようとする演奏家に至っては、世界の楽壇を通じて、そう沢山を数へることは出来ない。ヂルマルシエックス氏は、たしかにその少なき數の一人にかぞへられるべきである。

◇

今日われわれの有するピアノの発明は有鍵楽器界の一大革命に相違なかった。これがためにピアノの普及は非常な勢を以って全世界におよんだ。しかるにこの便利な楽器は、ともすれば音楽的に悪用せらるるに至った。その甚だしき例はオルケストラの最も悪しき意味の代用品となってしまったことである。ピアノの音域が、ほとんど管弦楽と同一の広さを有してゐることによって、或作曲者は管弦楽そのものの意図をピアノの鍵に要求した。従って演奏者は管弦楽の縮図をこの楽器から現出しようとしたのである。この時にピアノは撲きさいなまれ、高音は悲鳴をあげ、低音はその重さと腕の壓力(あつりょく)のために吠えうめくに至った。

<資料2の2>

音楽評》驚ろくべき音響の詩人

ヂルマルシエツクス(二)

小松耕輔

大正14年(1925)10月15日 東京日日新聞

かくしてクラヴサン(注・チェンバロの仏語)を経て来た本来のピアノの傳(でん)統(とう)は全く無視されようとしてしまったのである。

この缼點(けつてん)に注目して起こったのが、現在のピアノ楽の作曲者並びに新しい手法の演奏家である。この運動によってピアノ楽は、真に行くべき道に行こうとすることが出来るに至った。

ヂルマルシエックス氏は、たしかにこの新しい手法の、謬(あやま)らざる演奏家であると見る。それはショパンの五つの前奏曲と五つのエチュド、及びルッセルの前奏曲によって明らかに認めることが出来る。

◇

彼の古典楽についての非常なる愛着と明晰なる了解とは、彼の音楽的教養のいかに正確であるかを物語るものである。バッハの前奏曲及び走法においても、ベートーヴェンのアパショナタにおいても我々はその演出が、いかに作曲者の真精神に徹してゐるかを認めることが出来る。

ことにわれわれの驚異とするところは、作曲者の個性と、曲の組立を徹底的に表現し、而もそれが、いはゆるプロフェッサァ風のペダンテックなひき方に堕せず、したたるごとき情味のある表現を見る點である。恐らく作曲者が、この演奏を聴いても、これ以上にかれの作意に付け加える何物をも演奏者に要求しないであろらうと思はれる。

◇

彼の技巧は極めて精錬されてをる。そして達者で正確である。しかし、彼は決してそれを乱用しない。必要以上に技巧を弄しようとはしない。私はその一例をベートーヴェンの百十一番のソナタにおいて見た。

このソナタは彼の晩年の作品で、可なり技巧が複雑である。従って、野望を満たすに十分な機会が与えられてをる。しかし、それは演奏者にとっては極めて危険なる瞬間である。若し必要以上に演奏者が誇張したる表現の方法を用いたならば、この曲は根底からその価値を破壊してしまうであろう。そこには演奏者の非常なる忍従が要る。達者たる技巧の所有者ほど、この忍耐が必要である。それは恰度(ちょうど)目標に近づいた競馬士が、はやりにはやる駒の手綱を引き締めるやうなものである。

ヂルマルシエックス氏は決してそれを誤まらなかった。彼は情熱を持続しながら、冷静にこれを処置した。彼はあの長い一曲を、少しの隙もなく、誇張もなく、しかも情熱をつづけながらひき終えた。決してこれは凡手のおよぶところではない。

技巧を技巧として、そのまま運んでゆくとは、そう六づかしくはない。併し、内容に従って技巧を任意に駆使することは容易でない。

<資料2の3>

音楽評》驚ろくべき音響の詩人

ヂルマルシエツクス(三)

小松耕輔

大正14年(1925)10月16日 東京日日新聞

彼の技巧のうちでも、我々の最も感服するのは、タッチとペダリングとである。 彼が鍵盤に触れるまでの、あの一瞬時の呼吸、そして音になって現れた刹那の感蝕。我々はたしかに一種の歓喜の戦慄を禁じ得ない。

彼のペダリングはまた傑(すぐ)れた巧妙さと、音響に対する微妙な感覚とを示してゐる。

ピアノの生命は、全くこの二つのものによって左右されるといってよい。特に近代及び現代のピアノ楽はさうである。フロオラン・シユミットの「生命を求めて彷うこの影」やドビュッシィの「雪上の足跡」は何よりそれを証明している。

ペダルは繪かきの手にもつパレットである。音響の色彩は此処で如何ようにも配合せられる。彼のペダリングとタッチングの巧妙さは、その音響に無限の變化と、驚くべき多様の色彩と陰影とを與へる。彼が近代楽の演奏に成功する所以は主として此処にあるであろう。

◇

彼の演奏に現はれる、表現の鋭さと、明快性とは、たしかに仏蘭西人のもつ、著しき特徴である。彼は決して情熱におぼれない。明晰な智力が絶えずそれを監視してゐる。そして楽曲の全体を冷静に見通してゐる。

◇

彼は傑れたピアニストである。単に傑れたピアニストであるばかりでなく、彼はピアノを通して完全に自己を物語ることの出来る傑れた藝術家である。詩人である。

われ等は彼から聴く猶多くの曲目をもってをる。われわれは第三回以後の演奏によって、なほ知られざる多くの歓びを得ることが出来るであらう。(完)