角館高校の校歌と小松耕輔/小林義人

角館高校創立100年講話会・座談会 令和7年11月2日

【平福百穂から作曲依頼】

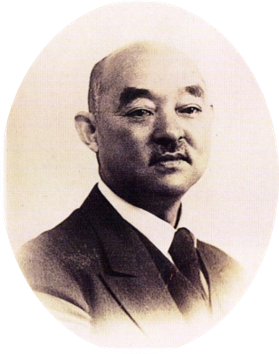

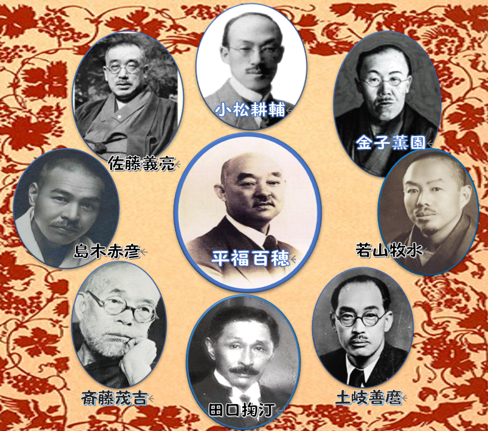

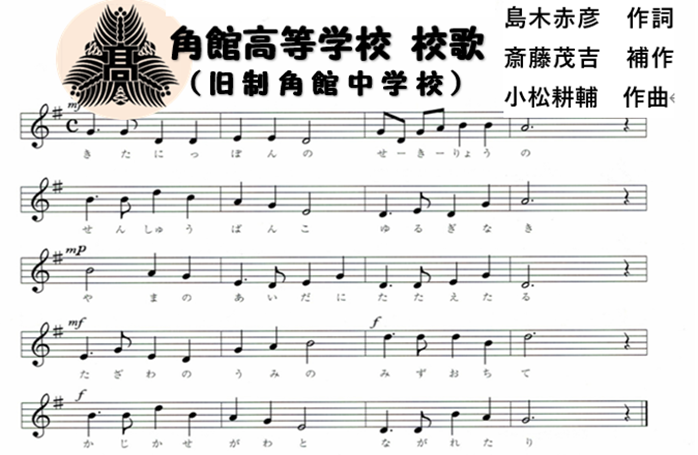

角館高校(旧制角館中学)の創立100周年記念イベントにお招き頂いた。校歌を小松耕輔が作曲したご縁。作詞が島木赤彦(1876~1926)、補作が斎藤茂吉(1882~1953)で、角館出身の日本画家・平福百穂(1877~1933)が作曲を依頼したという。

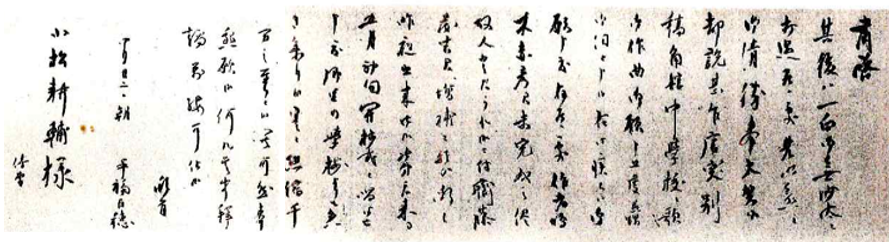

小松耕輔の自伝や随筆には、平福との関連は出て来ない。しかし、「評伝・平福百穂」に、平福が小松に作曲を依頼した旨の毛筆の手紙が載っている。角館高校同窓会長の石川円先生からお教え頂いた。

秋田県立角館中学校は100年前の大正14年(1925)4月8日の創立だ。小松耕輔に宛てた手紙は明くる大正15年(1926)4月22日付。開校式が5月初旬に迫っていた。「来たる五月初旬開校式に歌わせ申したく…」。まことに慌ただしい内容の手紙であった。

【然奉懇願候】

「粛啓 其の後は一向、御無沙汰に打ち過ぎ居り候処(そうろうところ)、先ず以って愈々(いよいよ)御清勝奉り、大賀候。却(かえ)って説く、甚だ唐突乍ら、別稿角館中学校校歌の御(おん)作曲、御(おん)願い申し上げたく、愚(ぐ)甥(せい)お伺い也申し候。右は疾(と)くに御(おん)願い申したく存じ居り候処(そうろうところ)、作者島木赤彦君未完成のまま故人となられ候に付き、斎藤茂吉君へ増補を願ひ、漸(ようや)く昨夜、出来候次第に候。来たる五月初旬開校式に歌わせ申したく、郷里の学校よりも急ぎ参り候。まことに恐縮千万の至りに候えども、然るべく懇願(こんがん)奉り候。いずれ其のうち、拝謁(はいえつ)万縷(ばんる)仕(つかまつ)り可く候 頓首

4月22日朝 平福百穂 小松耕輔様 侍曹」(句読点、フリガナは編集者)

簡にして明、飾り気ひとつない文章である。

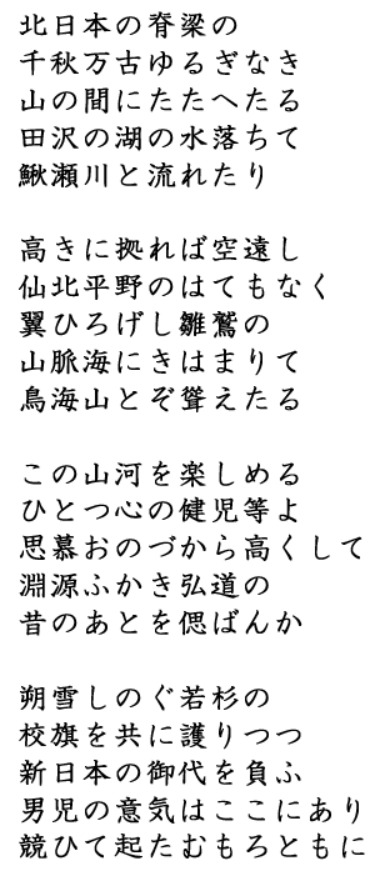

島木赤彦が病床で歌詞を紡ぎ出す情景が、斎藤茂吉の「島木赤彦臨終記」につづられている。届いた歌詞は最初の1,2番は島木赤彦、後半の3,4番は斎藤茂吉。天下無双の歌詠み2人が、みちのくの小京都・角館の風景や歴史、新しい時代への覚悟を、格調高い漢文調で詠い込んだ。

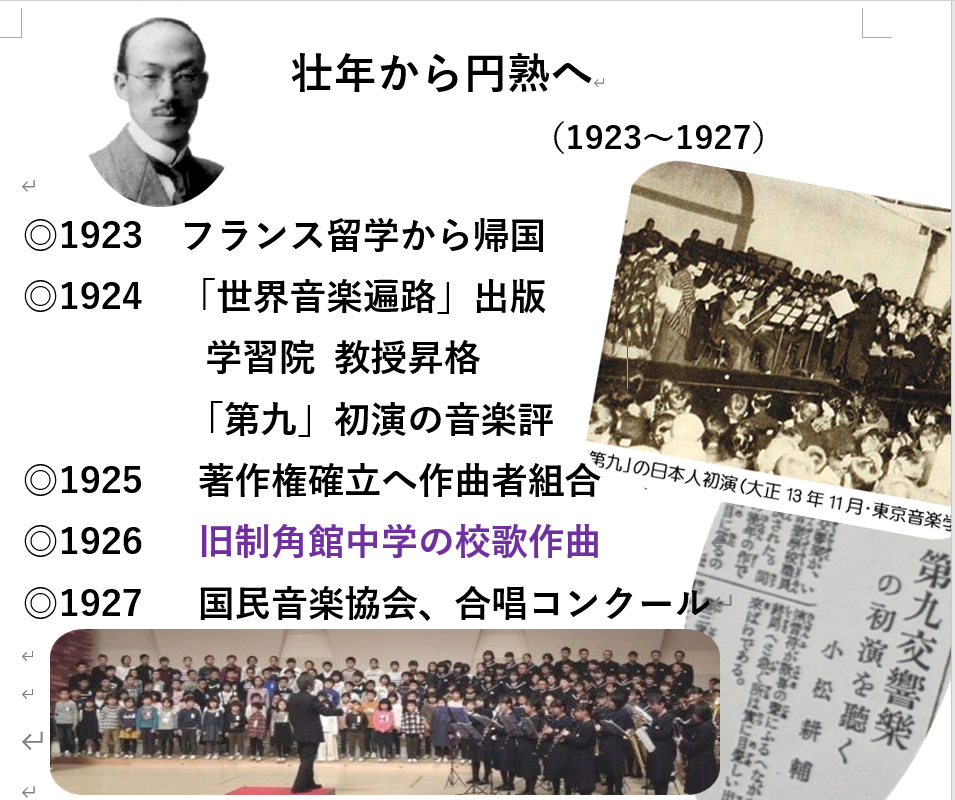

【多事多忙の年】

大正15年という年は、震災復興が本格化して、日本の音楽界も勢いを取り戻す。管弦楽団や合唱団が次々と誕生、「音楽史上、最も多事多彩な年」(耕輔自伝)に。ベートーヴェン没後100年忌も重なって音楽イベントが集中した。

学習院で教鞭を執る傍ら、新聞各紙や雑誌に音楽評論の健筆を振るい、著作権運動や国民音楽協会の創設など、楽壇改革の旗を振る耕輔は多事多忙だった。合間には数々の著作も。

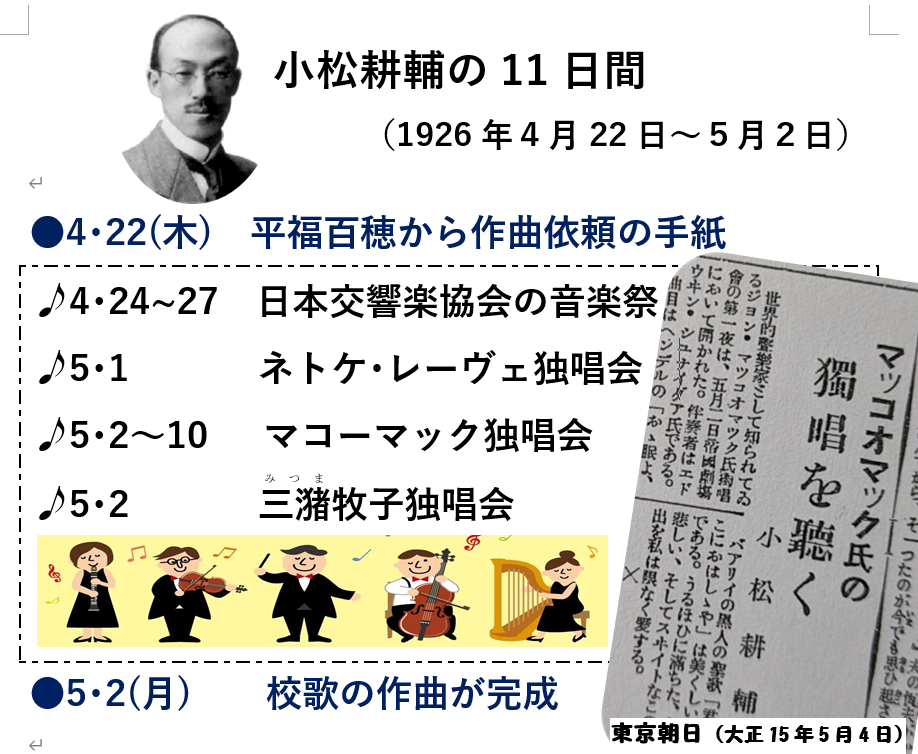

【多事多忙の11日間】

手紙が届いた4月22日から曲を仕上げる5月2日までの11日間は、4月24日から日本交響楽協会の初の音楽祭。次いで、ドイツ人声楽家ネトケ・レーヴェの独唱会、世界的テノール歌手ジョン・マコーマックの独唱会、フランス歌曲の先駆者・三潴(みつま)牧子独唱会など、メジャーな音楽会が目白押し。

それぞれの講評を新聞や雑誌に寄稿。東京朝日は5月4日付でマコーマックの演奏会評を載せている。

音楽評執筆には、事前の準備も必要。本来なら校歌を作曲する余裕などなかったはず。平福百穂との間で、そこそこの信頼関係があったということだ。

【百穂と揃い踏み】

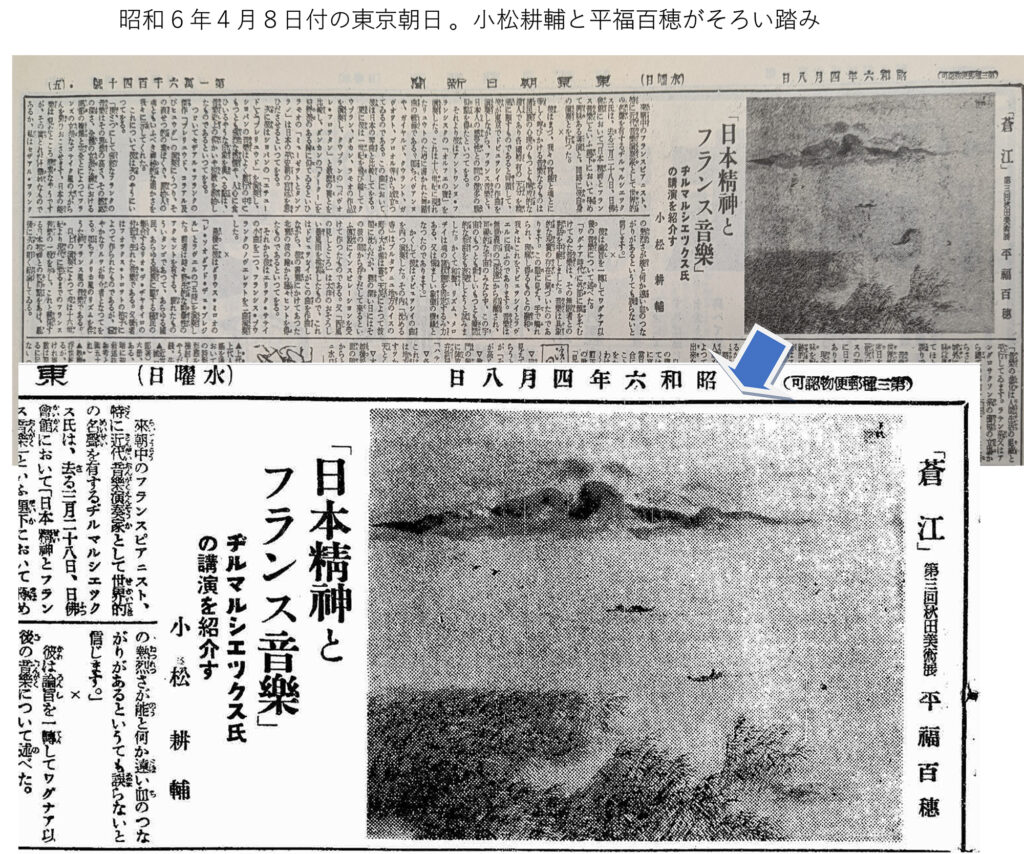

2人のつきあいを示唆する資料が1点。校歌作曲の5年後、昭和6年(1931)4月8日付の東京朝日の学芸欄だ。耕輔の原稿と百穂の日本画が、仲良く揃い踏みしている。

小松耕輔は音楽評論を寄稿。「日本精神とフランス音楽」とのタイトルである。来日中のフランス人ピアニスト・ジル=マルシェックスの演奏評だ。 その右隣に平福百穂の日本画がどっかと座っている。絵の説明は「『蒼江』(第三回秋田美術展出展)平福百穂」。開催中の美術展に出品した最新作である。

この頃、耕輔は角館中学に続いて角館高等女学校の作曲を頼まれていた。お礼の意味を込めて、小松評論に華を添えるべく、平福が同時掲載を申し出たものなのか。

【土岐善麿】

当時の朝日の学芸部長が土岐(とき)善(ぜん)麿(まろ)(1885~1980)。学芸欄の編集責任者である。小松耕輔を朝日に起用したのは、初代部長の漱石だが、土岐も耕輔の起用を続けた。

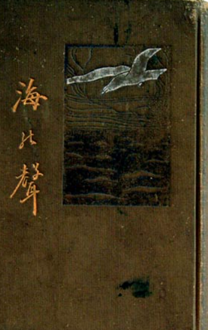

土岐は平福とも浅からぬ縁が。早稲田以来の親友である若山牧水の第一歌集「海の聲」(明治41年)の表紙を、平福と一緒に作った。題字を土岐が書き、絵を平福が描いた。波間を飛ぶカモメの絵である。

「白鳥(しらとり)は哀しからずや 空の青海の青にも染まずただよふ」(牧水)

さらに、土岐の兄が平福と同門だったこともあって、土岐は平福への追悼文を短歌誌「アララギ」に寄せている。

小松耕輔と平福百穂の揃い踏みは、土岐の粋な計らいだったのかも…。

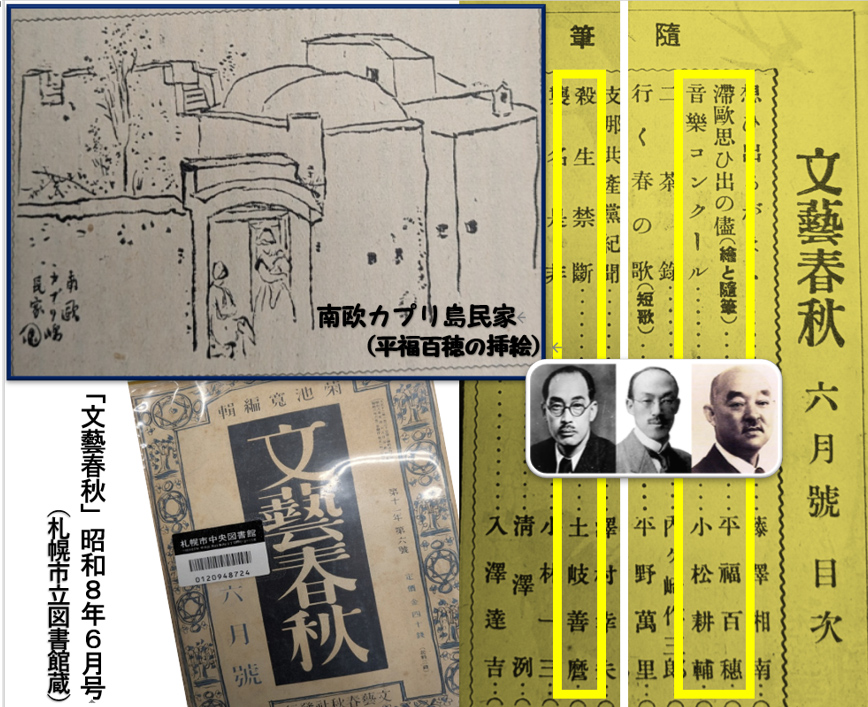

ちなみに、3人はその2年後、「文藝春秋」の昭和8年6月号で揃い踏みしている。札幌市立図書館にお願いして書庫の奥から引っ張り出してもらい、閲覧出来た。

巻頭の随筆を一緒に寄せている。平福百穂のタイトルは「滞欧思ひ出の侭(まま)」。ローマで開かれた日本美術展に招かれ、欧州を視察した経験から、彼の地の「物質文明」を批判的に論じた。途中で立ち寄ったナポリ湾カプリ島の民家の挿絵を載せている。

小松耕輔は「音楽コンクール」、土岐善麿は「殺生禁断」。うーん、うまい。うーん、読ませる。手練れのエッセイストたちである。

【上り坂のいい時代】

当時の小松耕輔を、長い時間軸で振り返るなら、81年の生涯で、音楽家として最も脂が乗り切った時期であったと言える。

校歌作曲3年前にフランス留学(1920~1923)から帰国した。「不惑」の歳を過ぎて気力、体力ともに充実。学習院の助教授から教授に昇格し、「世界音楽遍路」などを出版して注目を浴びた。

【社会的ステータス】

朝日に「第九」日本初演の演奏会評を寄稿し、音楽評論の第一人者としての地歩を固めたのもこの頃だ。説得力のある文章、演奏者たちへのリスペクトが好感を得た。続いて、日本作曲者組合(日本音楽著作権協会の前身)や国民音楽協会を旗揚げする。大きな実績とされる合唱コンクールをスタートさせる。楽壇にますます重きをなし、時代と社会における音楽家の存在意義の確立に汗して、社会的ステータスをぐんと押し上げた。

音楽家として上り坂、ひとりの人間としても壮年期の真っ只中に作ったのが、角館中学校の校歌である。いい時代の、いい思い出の曲のひとつであろう。

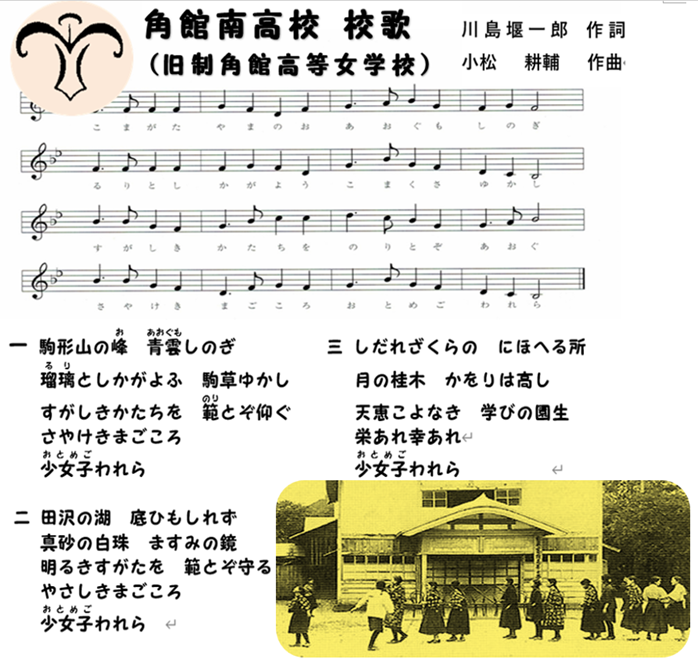

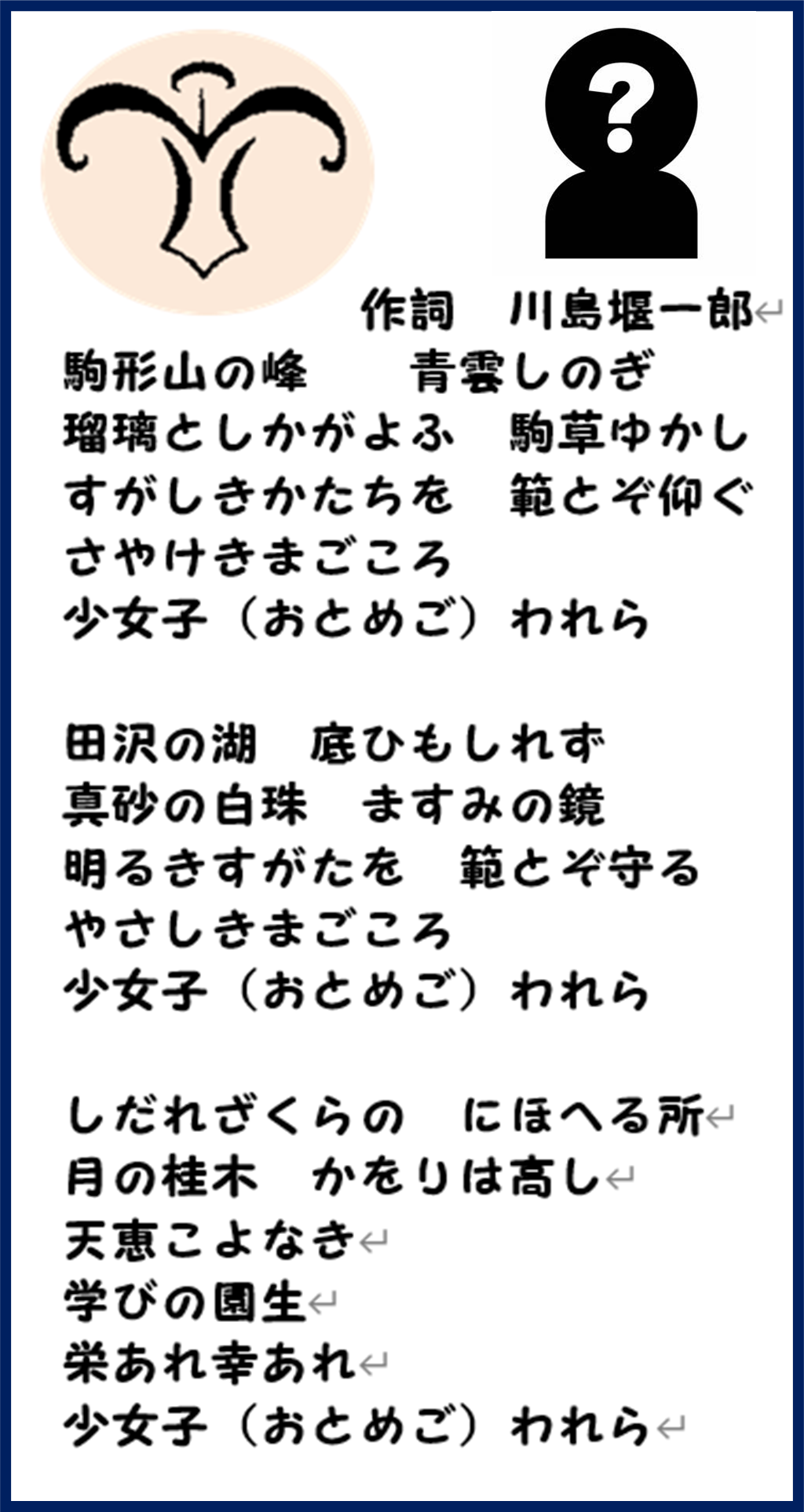

【角館高女は川島堰一郎】

一方、角館南高校の前身、旧制角館高等女学校は昭和3年(1928)3月19日の創立。校歌は昭和6年(1931)8月の制定だから、角館中学に遅れること5年。同じく小松耕輔が曲を手がけた。角館中学の校歌が評判を呼んで、「角館高女の校歌も」と白羽の矢が立ったのか。作詞は川島堰(えん)一郎(いちろう)。エレガントで、気品があって、ふるさとの景色が匂い立つような仕上がりだ。

内閣府の叙勲記録(昭和3年3月29日)に川島の名があり、「学習院教授」とある。小松耕輔の同僚ということだ。「川中島の合戦」「赤穂義士」など、時代小説の人気作家でもあった。

【学習院の同僚教授】

群馬県出身、明治16年生まれだから、耕輔の1歳上。東京高等師範(現筑波大)卒。広子夫人の日記によると、耕輔は同じく学習院の先輩教授であった武島羽衣から校歌の作曲を依頼されている。同僚のよしみで川島とも校歌を作ったのだろう。

夫人の日記には「川島先生のお世話にて」、栃木県から14歳の少女を子守りとして雇い入れたとある。「川島先生」とは川島堰一郎か?

【木彫りの校歌】

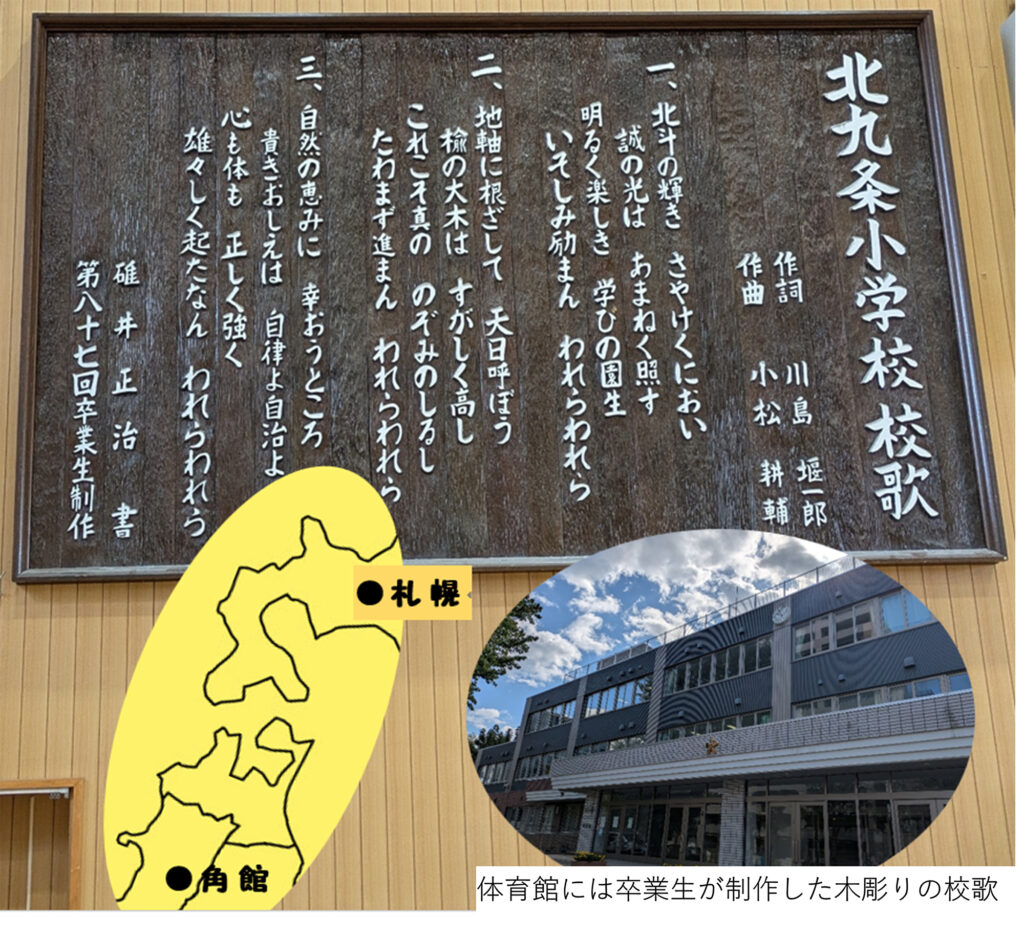

「小松耕輔WEB音楽堂」の「校歌一覧」を調べると、札幌市北九条小学校も、川島堰一郎の作詞、小松耕輔の作曲だった。角館高女の校歌を作った翌年、昭和7年(1932)10月21日の制定である。

以来93年間、「♪北斗の輝き さやけくにおい」と、子供たちに歌い継がれている。体育館に卒業生の制作による木彫りの校歌の額が掲げられていた。幸せな校歌である。

小松耕輔には生涯で計228曲の校歌があるが、川島堰一郎と組んだのは、札幌と角館の2校だけである。

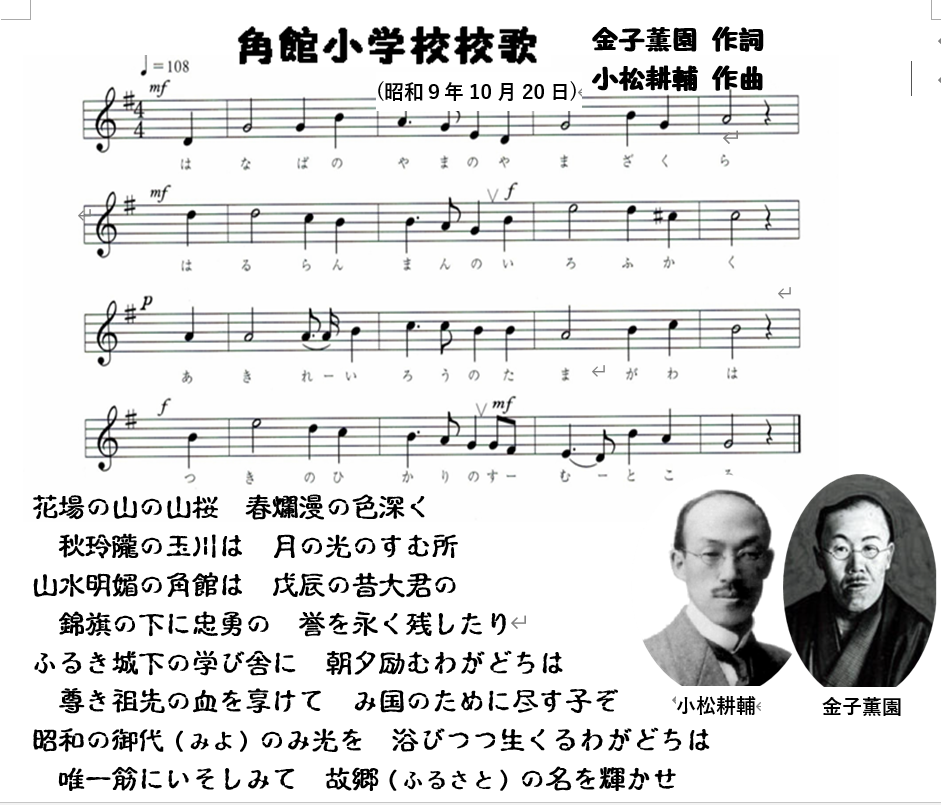

【角館小は金子薫園】

小松耕輔は角館小学校の校歌も作曲している。昭和9年(1934)10月20日の制定。作詞は江戸っ子歌人の金子薫(くん)園(えん)(1876~1951)だ。「秋玲瓏の玉川は 月の光のすむところ」とは、いかにも歌詠みらしい、小じゃれて、小粋な表現だ。

明治38年(1905)8月の耕輔の日記に金子の名前が出てくる。耕輔はまだ学生。東京音楽学校(現東京藝術大学)の本科2年生である。若干二十歳。既に音楽雑誌「音楽新報」の編集長を務め、「この頃の詩壇歌壇について一言しておきたい」として、歌壇の筆頭格に金子の名前を挙げ、作品を紹介した。

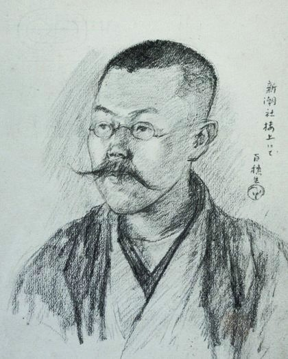

【平福との出会い】

金子薫園は神田生まれの生粋の江戸っ子。生涯、和服で通した粋人だ。角館出身で新潮社を興した佐藤義亮(1878~1951)に人物と才能を認められ、新潮社に長く在籍して短歌を担当した。著作も多い。

角館高校同窓会長の石川先生によると、金子薫園が文芸誌「新潮」や前身の「新声」にいた時、机を並べて挿絵や小間絵を描いていたのが平福百穂であったという。2人のつきあいはかくも古く、かくも長い。平福は後に、金子の祖母の臨終に立ち会い、頼まれて遺影を描いた。新潮時代の金子を描いた鉛筆デッサンが残る。

「平福百穂と小松耕輔のご縁は、間に金子薫園が存在したのかも」と石川先生。慧眼である。

【平福コネクション】

平福は人柄も良かった。多士済々の文人や歌人が、人脈の枝葉を茂らせた。

金子を師と仰いだ歌人が土岐善麿。若山牧水の歌集で平福と一緒に仕事したのは前述の通り。牧水と薫園には短歌の共著がある。

同郷の作家田口掬(きく)汀(てい)との関わりは、孫で芥川賞作家の高井有一著「夢の碑(いしぶみ)」に詳しい。人脈の枝葉はどこにでも。

角館小の校歌も、この人脈図の中で完結する。想像を膨らませる。功成り名遂げた新潮社社長の佐藤義亮が、母校の校歌を頼まれた。作詞を部下の金子に。金子は作曲を古いつきあいの小松耕輔に。校歌が出来る前年、平福百穂は帰省中の角館で急死する。

悲喜こもごも、物語がいっぱい詰まった珠玉の校歌だが、今の校歌は別物だ。歌詞の一部が時代にそぐわないと思われたのか? 世の中、幸せな校歌ばかりとは限らない。

【全国に校歌228曲】

小松耕輔が作曲した校歌は、40都道府県、計228校。秋田県内では角館をはじめ、由利、矢島、横手、横手城南、雄物川の各高校など計25校。全国では広島県が最多の45校。続いて東京の27校。秋田は3番目。

校歌の作詞の大半が、耕輔の盟友で、童謡詩人の葛原しげる(1886~1961)だ。「ぎんぎんぎらぎら夕日が赤い」の童謡「夕日」で有名である。

ほかには、今回の角館高校の島木赤彦をはじめ、土井晩翠(横手高校)、幸田露伴(横手城南高校)、相馬御風(由利高校)、西條八十(秋田経法大)、北原白秋(武蔵野美大)、森鴎外(横浜商業高)、土岐善麿(興国高校)ら。

小松耕輔が校歌を本格的に手掛けるのは、晩年になってからだ。お茶の水女子大を定年退官し、音楽教科書の執筆に取り掛かる昭和27年頃からである。この時、68歳。

「小松の(音楽家としての)出発点は作曲であったが、彼の偉大な所は関心をそこだけに限定せず、生涯に渡り、広い視野を持って社会的活動を続け、蒔いた種を育てて行ったことだと思う。現在の日本の音楽文化の隆盛を考えると、その功績は誠に大きい」

簡にして明。音楽家は文章も手練れ。

【シャケの新巻】

昭和27年9月8日の広子夫人の日記には、「校歌を依頼されて、毎日、作曲している」とある。この頃、耕輔はただでさえ良くない視力がさらに悪化、仕事は夫人が手伝わざるを得なかった。訪ねてきた娘に「手伝いばかりで、外出もままならない」とこぼしている。

日記には、校歌の依頼者が自宅に来ると「美枝子(長女)が歌ってお聞かせした」とある。お礼として「(シャケの)新巻一尾送らる」「銅の湯沸かし器を持参せられた」とも。夫人の日記は生活感があっていい。

角館高校の校歌のお礼はイブリガッコだったのか、キリタンポだったのか? 広子夫人に聞いてみたいものである。

【歴史と文化の鏡】

校歌には多くの先人たちの熱い思いが満ちあふれている。ふるさとへの愛着、誇り、絆、地域の歴史や文化への畏敬の念、人々への共感――。校歌をひも解き、見つめ直すということは、そんな先人たちの熱い思いに心を寄せるということ。さらにはふるさとの来し方行く末に思いを巡らせて、あれやこれやを次の世代、新しい世代にしっかりと語り伝えること、引き継ぐこと。

角館の街をそぞろ歩いて、そんなことを考えた。

<了>

<資料1>

<資料2>