小松耕輔 百花繚乱の音楽/小林義人

本荘地域文化財保護協会講演会 令和7年5月25日

【はじめに】

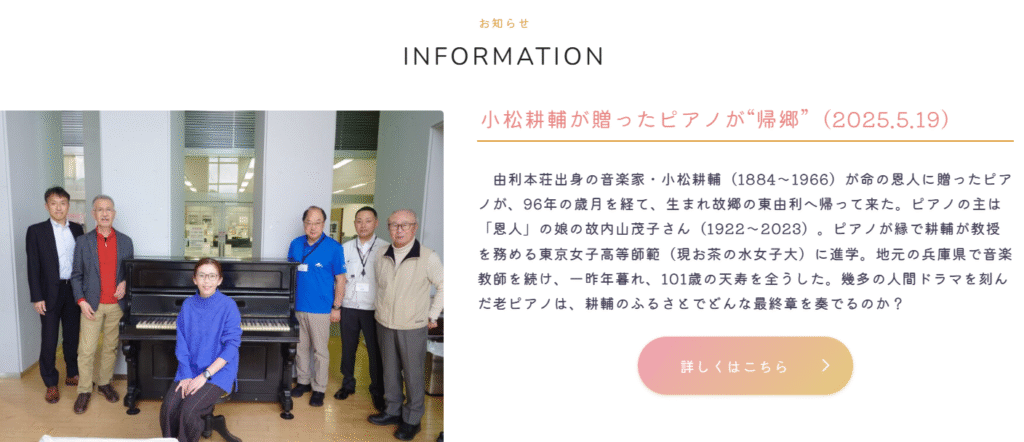

ピアノが送られて来た。京都の向こう、丹波篠山から琵琶湖を越え、鳥海山を越えてはるばる東由利へー。

一台のピアノが人の人生を変えることもある。おとぎ話のような物語である。

小松耕輔の命の恩人の娘にして、最後の教え子、内山茂子さん。一昨年12月7日、101歳の天寿を全うした。

生前、こう言い残していた。

「私が死んだら、小松先生から頂いたピアノを、今度は先生のふるさとへ送り届けてほしい」

三回忌を前にはるばるやって来た。

その昔、医者だった父親が貧しい音楽学校の学生・小松耕輔の命を救う。音楽家になった耕輔は後に、1台のピアノを贈り届けた。幼稚園児だった娘はピアノの虜になって東京へ進学。耕輔の薫陶を受け、高校の音楽教師になる。

ピアノはドイツ・オットー社製の逸品。譜面台の下に8つのメダルが刻印されている。一つは1891年のカリブ海ジャマイカの国際見本市でグランプリに輝いたという刻印だが、残りのメダルはよく分からない。謎解きに挑戦するのも一興だ。皆さん、ぜひ、会いに行って頂きたい。

多くの人たちの思いや物語がいっぱい詰まった老ピアノ。小松耕輔の伝説に新たな1ページが書き加えられた。

【自己紹介】

新聞社を定年退職して2014年7月、再雇用で由利本荘通信部へ。在任3年9か月。ご当地には楽しい思い出しかない。

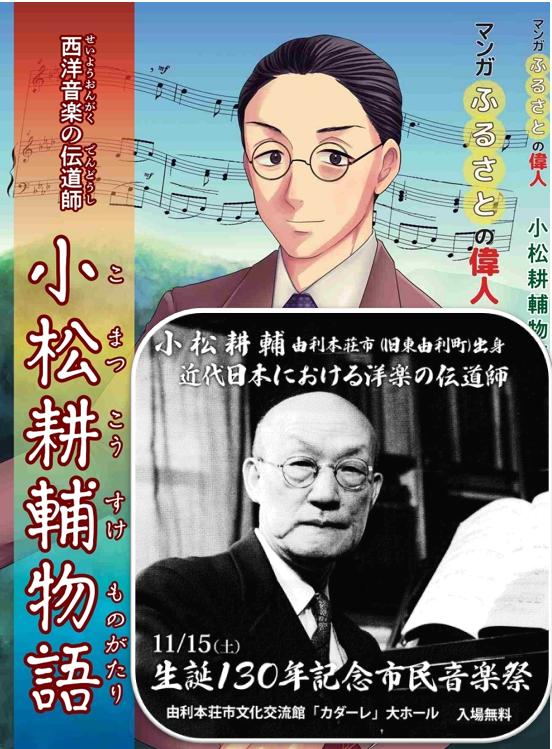

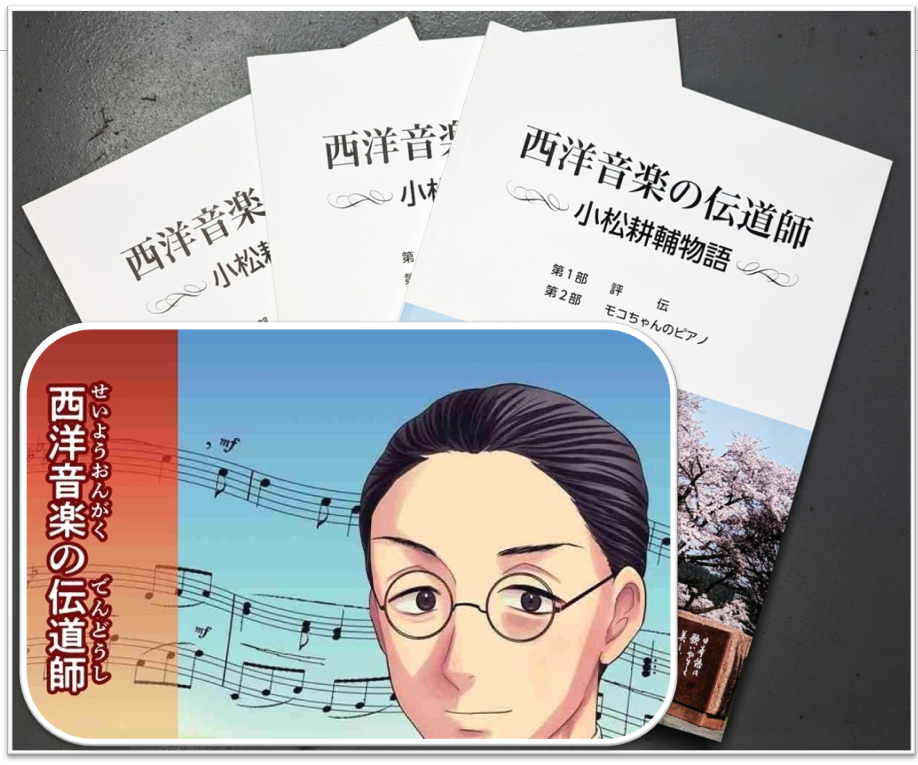

着任した年の11月15日。小松耕輔生誕130周年の市民音楽祭があって、初めて小松耕輔を知る。小松耕輔音楽兄弟顕彰会の会長で小松家11代当主・小松義典先生にお教え頂いた。ご縁があって3年前、評伝漫画の原作を手伝った。

【「第九」初演100年】

最近の小松耕輔のトピックスを紹介したい。

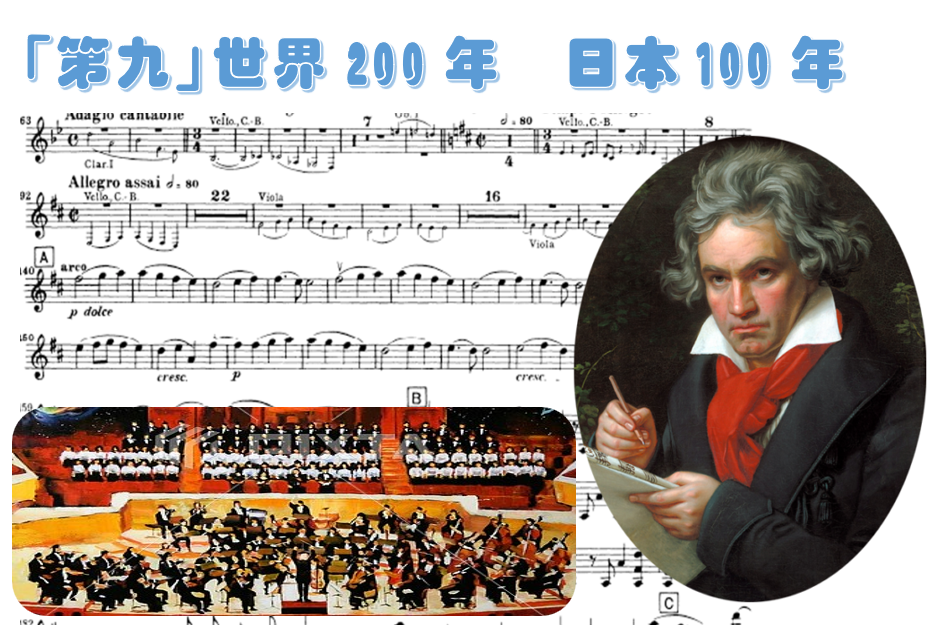

昨年2024年は小松耕輔の生誕140周年だったが、音楽の歴史にとっても大きな節目の年。ベートーヴェンの最高傑作「第九」の世界初演200年、日本初演100年の節目の年だった。

第九がウイーンで初演されたのが1824年5月7日。日本人による初演は、ウイーンから遅れること100年。耕輔が仏留学から帰国した翌年、1924年(大正13)11月29、30日。好評で12月6日にも追加公演。会場は耕輔の母校、東京上野の東京音楽学校、現在の東京藝術大学の音楽堂「奏楽堂」である。

【南葵音楽文庫】

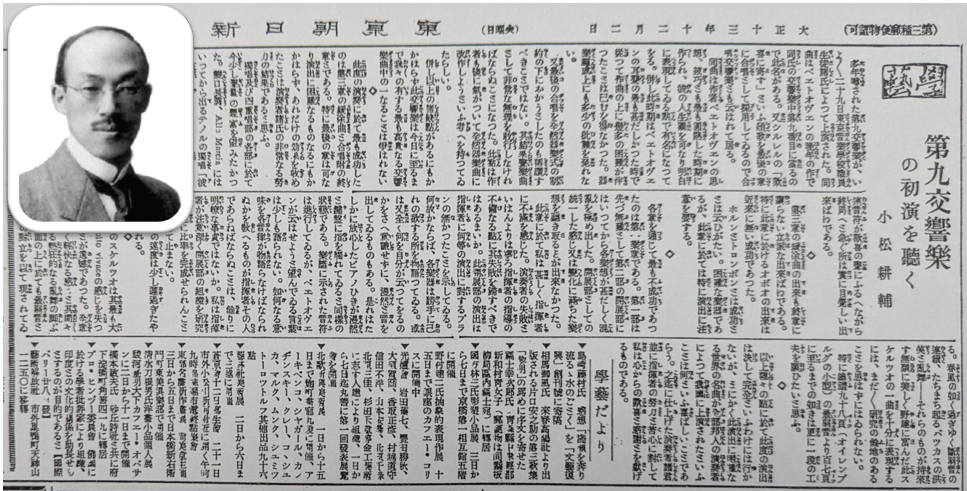

この第九初演を耕輔はしっかり聴いていた。聴いただけではなく、演奏会の講評を東京朝日に寄稿していた。(巻末に全文掲載)

実は、これを最近になって知らされた。大正13年12月2日付夕刊。フランスから帰国した翌年で、8月には欧米遊学2年半の音楽紀行「世界音楽遍路」を出版。11月には学習院の助教授から教授に昇格した。

「不惑」の40歳。体力、気力ともに充実。楽壇にますます重きをなす耕輔が、満を持して執筆したのが、ベートーベンの最高傑作「第九」日本初演の講評だった。

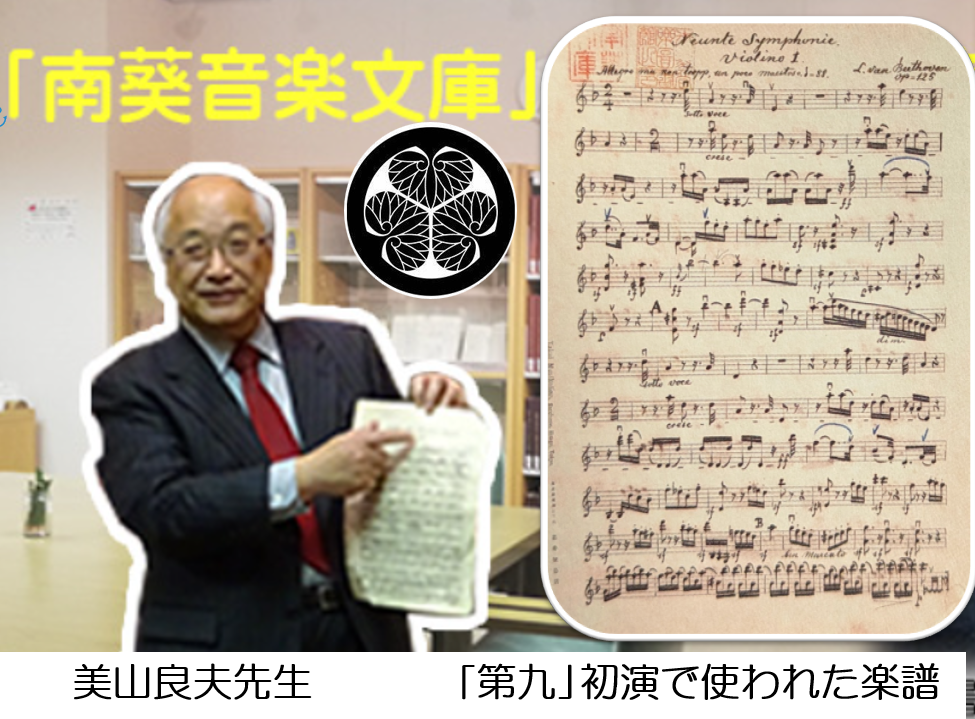

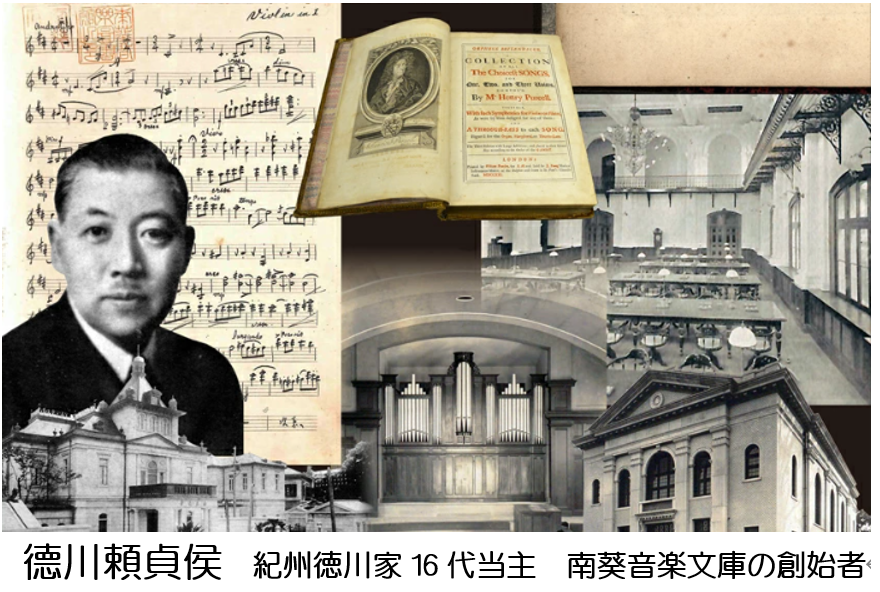

100年前の朝日の紙面を見つけてくれたのが、和歌山県立図館の「南葵音楽文庫」。紀州徳川家の西洋音楽のコレクションだ。明治から大正、昭和にかけ、海外から集めた音楽書や楽譜2万点の音楽ライブラリー。2016年、東京から和歌山へ里帰りした。

学術的な監修、助言を続ける慶応大名誉教授・美山良夫先生(西洋音楽史)から昨年11月、小松義典会長に連絡。第九初演の楽譜も南葵文庫から貸し出された縁で、初演100年の特別展を企画、その過程で朝日の紙面を見つけたという。

美山先生は「あの時代に第九を深く理解し、詳細で正確な講評を書けたのは、小松耕輔のほかには誰もいない」と絶賛する。

【後輩たちへのエール】

小松耕輔の寄稿は、記事面の3分の1を割く大きな紙面割り。400字詰め原稿用紙にして5枚だ。第一、第二楽章は「指揮者の演出プランが不足」と手厳しく、第三、第四は「三連音符が終局へと急ぐ所は実に目覚ましい出来栄え」などと高く評価している。

最後をこう結ぶ。

「種々の點に於いて、完全というわけには行かないが、演出に困難な世界の名曲が、全部邦人の演奏者によってわが國に上演された。喜ばしいことであり、演奏者諸君並びに指揮者(グスタフ・クローン)の努力と苦心に對して、心からの歓喜と感謝を獻げる」

講評には演奏者に注ぐ耕輔の視線の優しさと温もりがにじむ。黎明期の西洋音楽を背負って立つ、若き音楽家たちへの熱いエールであった。

【幻の名著「薈庭楽話」】

美山先生が教えてくれたエピソードがもうひとつ。

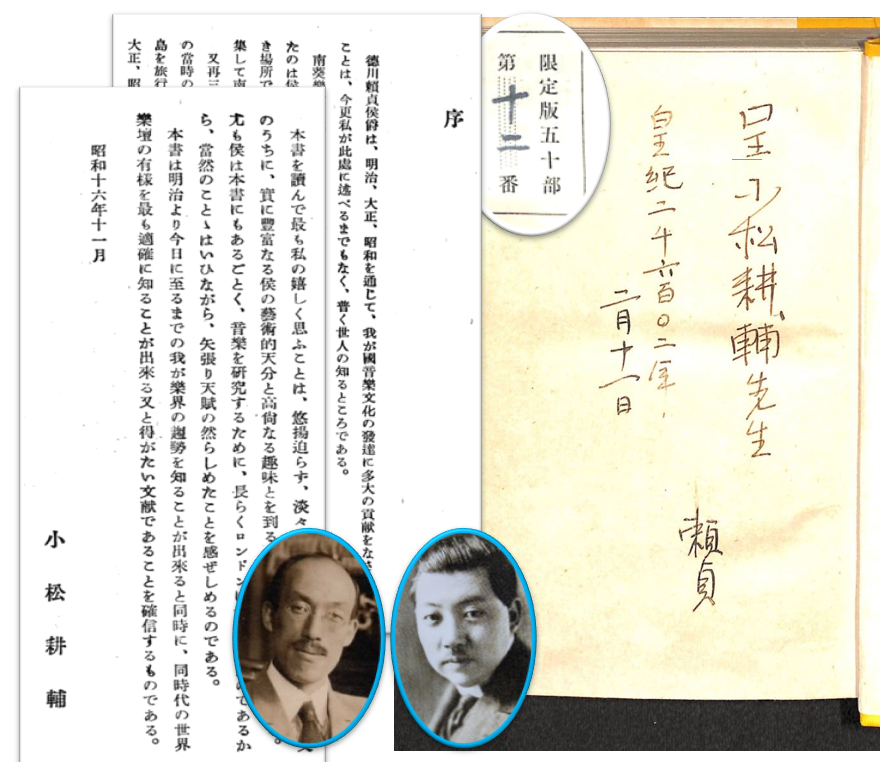

音楽文庫の創始者で、紀州徳川家16代当主の德川頼貞侯(1892~1954)。侯には歴史の底に埋もれた“幻の名著”があった。4年前に復刻出版。これに耕輔が大きな役割を果たしたという。

頼貞は耕輔より8歳下。耕輔が学習院の講師に迎えられた明治39年、頼貞は中等科の学生。ケンブリッジ大学に留学して音楽を学んだ。音楽の専門知識や教養を身に付けた国際派文化人は、30代、40代と外遊を重ね、世界の有名音楽家、サンサーンス、クライスラー、プッチーニらを訪ね歩いて親交を結んだ。

50歳にして、貴重な交友録や日本の音楽事情を中心に自叙伝「薈庭(わいてい)楽話(がくわ)」の出版を企画。「草花の生い茂った庭」との意味。イニシャルのYTにしゃれた雅号だ。

ところが世の中、戦時色一色。「この非常時に西洋音楽礼賛とは如何なものか」。宮内省が顔を横に振る。頼貞には貴族院議員という立場もあって出版は断念。こっそり50部だけ印刷して親しい仲間に配る。しかし、その私家版も戦中、戦後の混乱期で、すべての行方が分からなくなった。

世の中が落ち着いて、“幻の名著”の復刻出版の機運が高まり、1冊が上野の東京文化会館の音楽図書館で見つかる。これが小松耕輔の蔵書だった。頼貞が耕輔に進呈した、貴重な1冊だった。どういう事情か、耕輔亡き後、東京文化会館へ流れ着いた。

【小松耕輔の蔵書】

小松耕輔蔵書の「薈庭楽話」には、「呈 小松耕輔先生 頼貞 皇紀二千六百〇二年二月十一日」と、頼貞直筆のペン書きの献辞。1942年(昭和17)紀元節の日付だ。「限定版五十部第十二番」とあるから、耕輔が12人目の配布先であった。

耕輔は当時、東京女子高等師範(現お茶の水女子大)の教授。「薈庭楽話」に序文を寄せ、頼貞も耕輔へ謝辞を書いている。パリ留学時代の昭和天皇、頼貞、耕輔とのやり取りや、学習院時代に一緒に管弦楽団を立ち上げたり(Pの最高列中央が耕輔)、関西への官立音楽学校誘致を一緒に運動したりと、耕輔の興味深いエピソードが随所に出て来る。

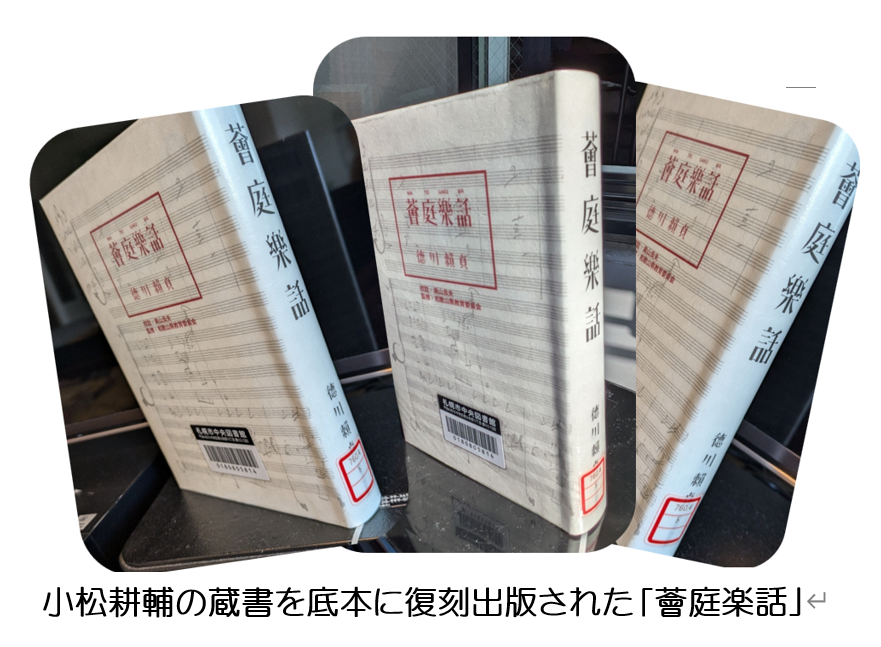

小松耕輔私家版「薈庭楽話」を底本に、南葵音楽文庫は2021年3月、中央公論新社から復刻出版。表紙に南葵音楽文庫所蔵のベートーヴェンの自筆楽譜をあしらった。

「第九」の朝日寄稿といい、「薈庭楽話」の裏話といい、当時の楽壇における小松耕輔の立ち位置、平たく言えば存在感、信頼度、知名度がうかがえるこぼれ話だ。

【緒論】

本題に入る。

小松耕輔の音楽家としての原点は何か? それは『音楽への深い感謝』だと思う。

この人は、生涯、目で苦労する。視力が弱い。広子夫人の日記によると、67歳でなお、目の手術をしている。

5歳で東京の眼科医、夏目漱石も通った井上眼科に入院するも、完治しない。

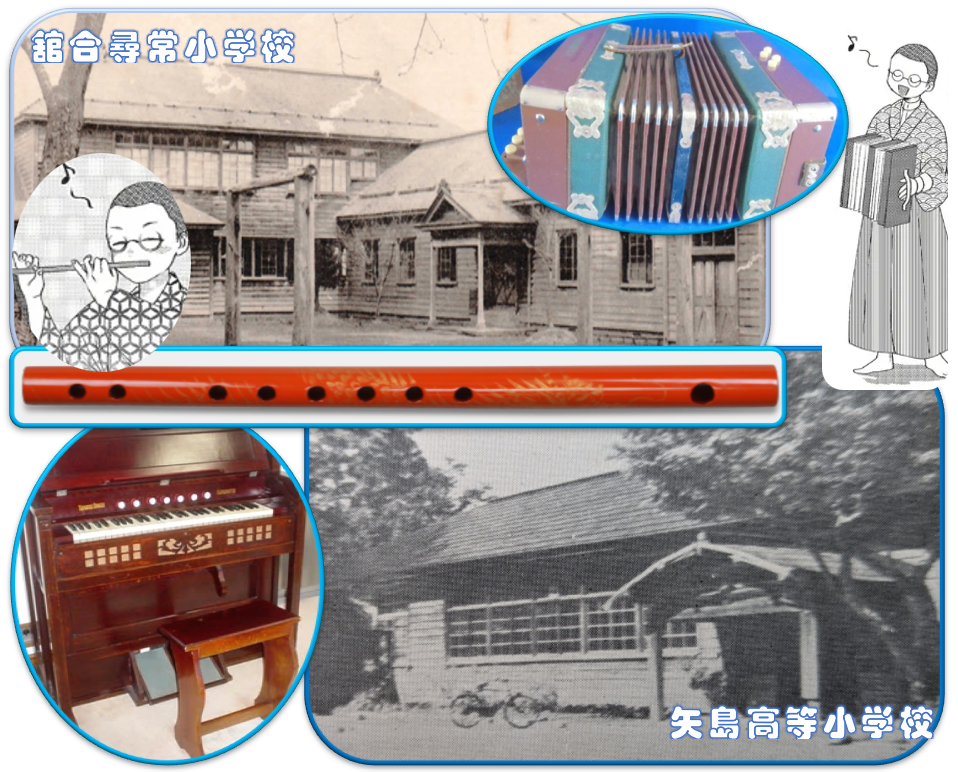

「失明するのでは」と恐れおののいたことも多々。そんな時、支えてくれたのが音楽との出会いだった。母親が買ってくれた明笛を吹き、手風琴を弾き、矢島高等小学校で出会ったオルガンを聴く。

音楽に首までどっぷり浸かった子供時代―。だったが故に、目の辛さを忘れられた。そばに音楽があったから何とか耐えて来られた。

音楽への感謝が、生涯、心の真ん中にある。今度は音楽の喜びと感動と幸せ、これを多くの人たちと分かち合いたい。音楽と言う摩訶不思議な魅力で、心を豊かにしてあげたい。これが耕輔の音楽家としての原点。

そこで、小松義典先生が付けてくれた耕輔のキャッチフレーズが「西洋音楽の伝道師」。評伝漫画のタイトルにもなった。

音楽を教え、広め、世の中に定着させる伝道師。なるほど、小松耕輔には、そんな高い志に見合うだけの教養があり、品格があり、優しさがあった。教養、品格、優しさ。三拍子そろった音楽家、それが小松耕輔。

今日は3つのテーマで話したい。<1>故郷(ふるさと)と時代

<2>小松家の人々

<3>友と酒。

最後に、YouTubeで小松耕輔の作品を3曲、聴いて頂きたい。

<1>故郷(ふるさと)と時代

【自立自存の気風】

生まれ育ったのは東由利の玉米村。「玉の米」と書いて「とうまい」。ルーツはロマンあふれる「由利十二頭」だ。

奥州合戦(1189年)で藤原三代が亡んで、信州信濃の佐久から十二の武士団が長躯、由利地方へ。石沢川は下流に石沢氏、中流に下村氏、上流に玉米氏。外から来た武士集団が土着して切り開いた城下町兼農村集落だから、たくまずして自立自存、独立不羈の気風や気質が根付いている。

そんな硬質な精神風土を苗床に、耕輔は多感な少年期を送る。

【高揚した時代の空気】

耕輔の人格形成にもうひとつ見逃せないのが、明治という時代性。耕輔が生まれたのは明治17年(1884)。10年後の明治27年(1894)には日清戦争、さらに10年後の明治37年(1904)には日露戦争だ。良くも悪くも、日本は欧米に追い付け、追い越せ。高揚した時代の空気が東北の寒村へ。

「明日は今日より良くなる」

「来年は今年よりもっと良くなるはずだ」

未来肯定型の楽観主義が、耕輔の前向きな考え方に大きく影響した。自伝で「日本は上り坂のいい時代にあった」と振り返る。

【四反田論文にすべて】

そうして育ち上がった小松耕輔とはどういう音楽家なのか?

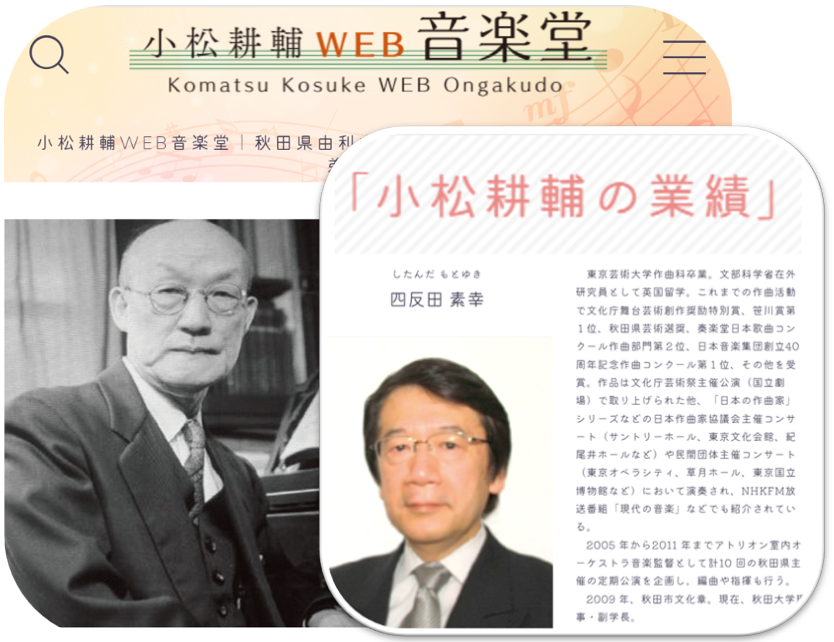

「小松耕輔WEB音楽堂」に、四反田(したんだ)素幸(もとゆき)先生の名論「小松耕輔の業績」がある。東京芸大OBで、秋田大学名誉教授だ。実に分かりやすい。ぜひ熟読玩味を。

小松耕輔の音楽家としての足跡やフランス流派に舵を切る経緯、今日の音楽文化に残した実績の数々。これらを丁寧にたどった後で、論文はこう締めくくられる。

「小松の(音楽家としての)出発点は作曲であったが、彼の偉大な所は関心をそこだけに限定せず、生涯に渡り、広い視野を持って社会的活動を続け、蒔いた種を育てて行ったことだと思う。現在の日本の音楽文化の隆盛を考えると、その功績は誠に大きい」

簡にして明。音楽家は文章も手練れ。

【音楽家の存在意義を確立】

小松耕輔は作曲家であるのはもちろん、あらゆる分野で仕事をし、実績を残した。作曲の世界で花開かせ、音楽評論の世界で花開かせ、音楽教育者として花開かせ、音楽コンクールや日本音楽著作権協会を立ち上げた。音楽家として歩いた道には、蒔いた種が目を吹いて百花繚乱、いろいろな音楽の花が咲き乱れる。

かくして、時代と社会における音楽家の存在意義、その確立に大きく貢献した。

<2>小松家の人々

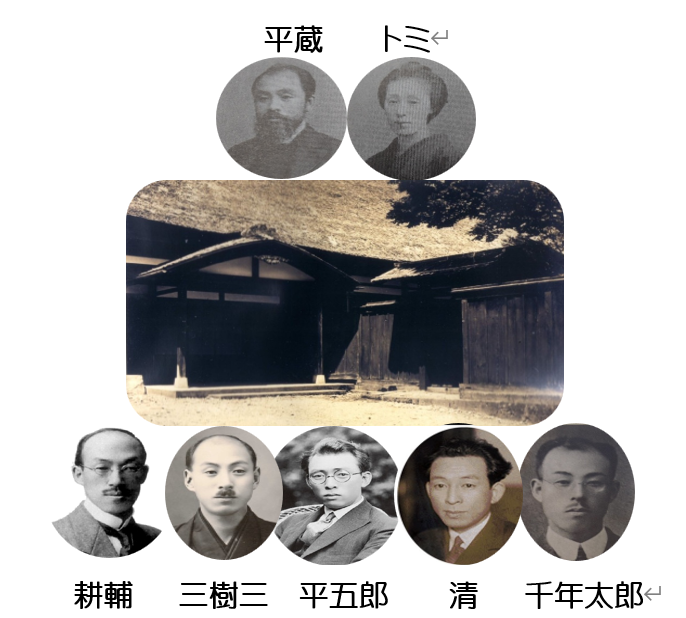

【母トミ】(1860~1936)

両親は身代をつぶしてまで子供の教育に力を注いだ。好きなだけ、勉強させてくれた。

母トミは目が悪い耕輔に明笛や手風琴を買い与え、音楽との出会いを作ってくれた。故に母親にだけは生涯、頭が上がらなかった。長じて後、午前様で帰宅した朝には、正座させられてこんこんと説教。「母が亡くなるまで続いた」(懐かしのメロディ)。

【父平蔵】(1853~1922)

父親の平蔵は玉米の村長や郡会議員を務めた庄屋の主。それなりに資産や蓄えはあった。しかし、耕輔だけではなかった。多くの子供たちを東京へ進学させた。今の東京芸術大学、東京大学、東京工業大学、慶応大学。うち3人は兄耕輔の背中を見て、同じ音楽家に。これが「小松音楽兄弟」。

仕送りする学費や生活費の捻出は限界を超えた。平蔵は家屋敷や田畑など、玉米の資産をすべて処分。日韓併合の翌年(1911年・明治44)に単身、朝鮮へ。朝鮮総督府の関連企業で農業開発の仕事を見つけ、日本の留守家族に仕送りする。秋田に残されたトミや5人の弟妹は、東京の耕輔宅に身を寄せる。耕輔は前年に結婚したばかり。広子夫人のやり繰り算段は大変だったらしい。

平蔵は朝鮮滞在10年の1922年(大正11)3月25日、ソウルで客死する。享年68歳。耕輔はフランス留学中。万感の思いを挽歌に。

「父と子のえにし薄しと思わねど いまわの水をとらぬ悲しさ」

【音楽兄弟】

小松耕輔には5人の弟と1人の妹がいる。すぐ下の弟の翠(みどり)は東京工業大を卒業、商社マンとして米国で活躍した。三樹三(みきぞう)、平五郎(へいごろう)、清(きよし)が、音楽家の道を志す。

【三樹三】(1890~1921)

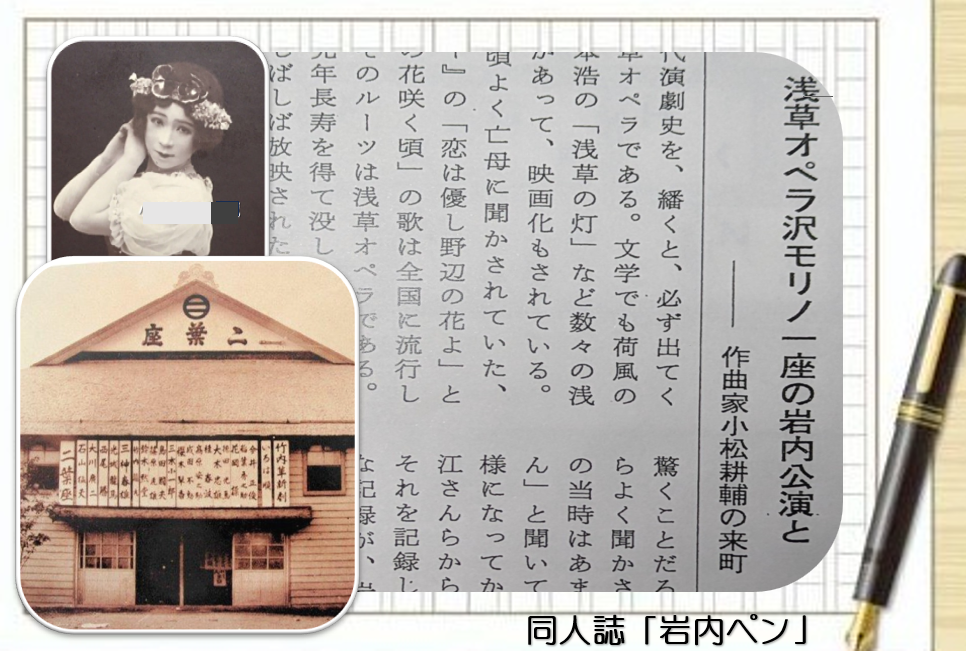

耕輔の自伝で最初に登場するのが三樹三だ。浅草オペラで活躍した。

「帝国劇場が設立した管弦楽部の第1回卒業生」で、指揮者兼バイオリニストだ。

耕輔も学習院で教鞭を取る傍ら、浅草オペラを支援。西洋音楽の普及には大衆演劇も必要だ。「若松美鳥」のペンネームで脚本執筆や訳詞、曲作りを手伝った。

三樹三は耕輔が留学中の1921年(大正10)12月、仙台公演のさなか、チフスで死去。享年31。

短い人生にも春夏秋冬はあった。浅草オペラの人気ダンサーだった澤モリノ(1890~1933)と結婚する。夫の死後も舞台を続けた。実力もあって、後に「澤モリノ一座」を旗揚げ。朝鮮公演中の1933年(昭和8)5月4日、平壌の舞台で倒れ、43歳で死亡する。

華やかなステージとは裏腹に、私生活は寂しく、孤独だった。

遺骨は奉天の寺の納骨堂へ。2年後の1935年(昭和10)9月、澤モリノや三樹三と一緒の劇団にいた三種町出身の舞踊家・石井獏(1886~1962)が、満州公演中に見つけて日本へ持ち帰った。多摩霊園に墓碑が立つ。

【平五郎】(1896~1953)

耕輔、三樹三に続く音楽兄弟の3人目。慶応で学んだ。作曲家。著書も多く、大学でも教えた。

一番の仕事は、1927年(昭和2)国民交響管弦楽団を設立し、1941年まで主宰し続けたこと。平五郎の設立趣意書がいい。

「私たちはこの度、自分たちの柄にもなく、ひとつの交響管弦楽団を作りました。音楽は今まで、ややもすると一部特殊階級の占有娯楽機関となりがちであったことを避けるため、つまり一般われわれ国民のための音楽団体たらしめたいために、名称も国民交響管弦楽団としました」

続けて「作曲家は自分の作品を発表出来る場を、オーケストラは演奏を公開できる場を、一般の人たちは手軽に演奏を聴ける場を」と強調する。

変わったところでは、淡谷のり子「マドロス小唄」(1931年9月)の作曲がある。

昭和20年4月、耕輔と一緒に玉米村へ疎開。村長を務める小松家当主・小松榮男(さかお)(義典会長の父)の勧めで村の助役に。「ハタハタ音頭」「由利小唄」「館合小学校校歌」などを作曲、踊りの振り付けも考えて村人を楽しませた。

ユーモアのセンスも抜群。ペンネームは「平」が4つで、「ひらだいらひらへい」。

【清】(1899~1975)

音楽兄弟の末っ子。東大教授。フランス文学者と音楽家の道を両立させた。日本作詞会長、ユネスコ国内委員、日本音楽学会理事。

仕事のひとつに、「フランス語訳短歌9首」がある。

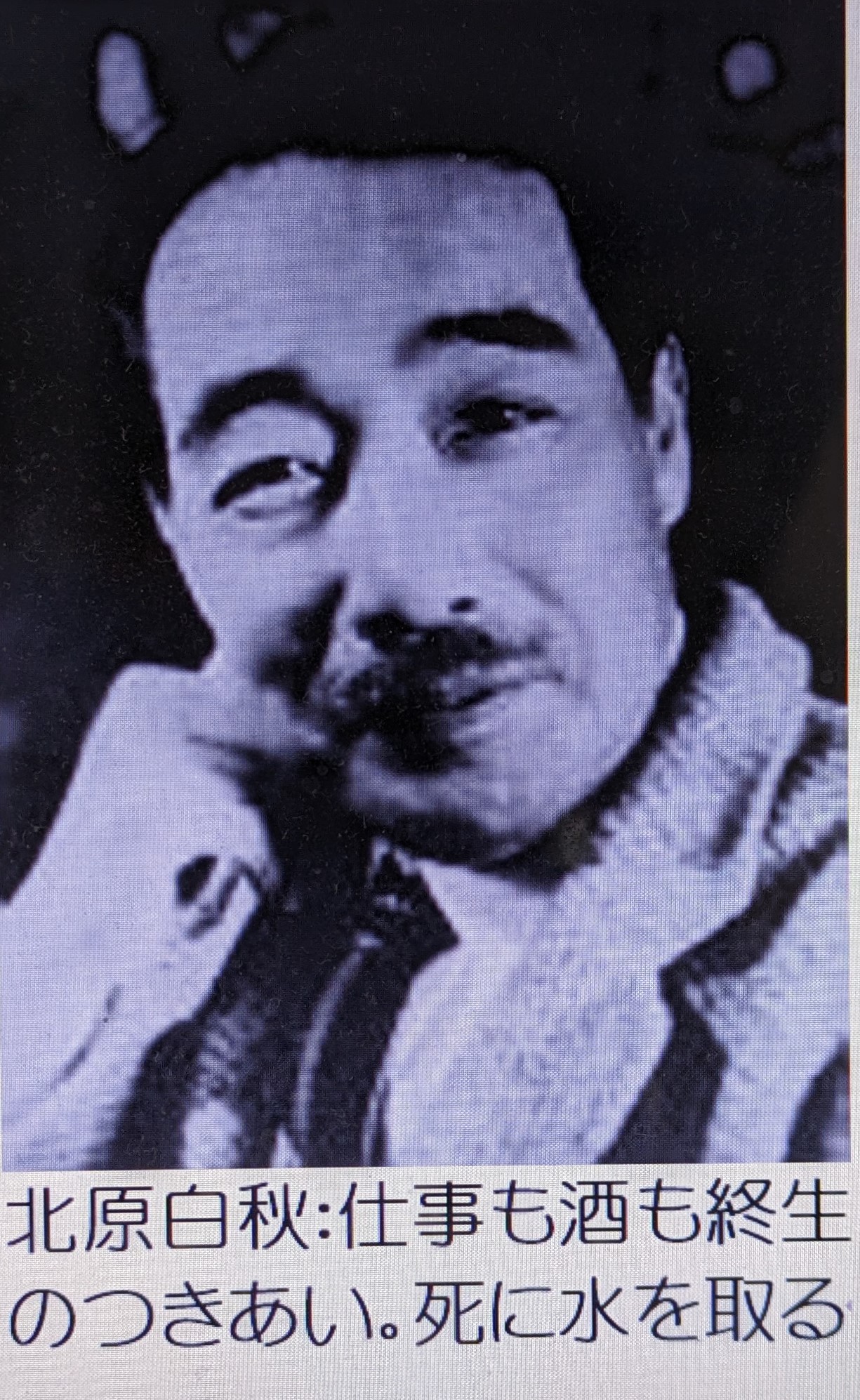

短歌をフランス語に訳して、曲を付けて海外に紹介した。紀友則の百人一首と石川啄木、北原白秋の短歌。

「久方の光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらん」(紀友則)

日本作曲家協議会と文化庁による日本文化の海外PR事業。夫人は大正デモクラシーの旗手吉野作蔵の娘光子。

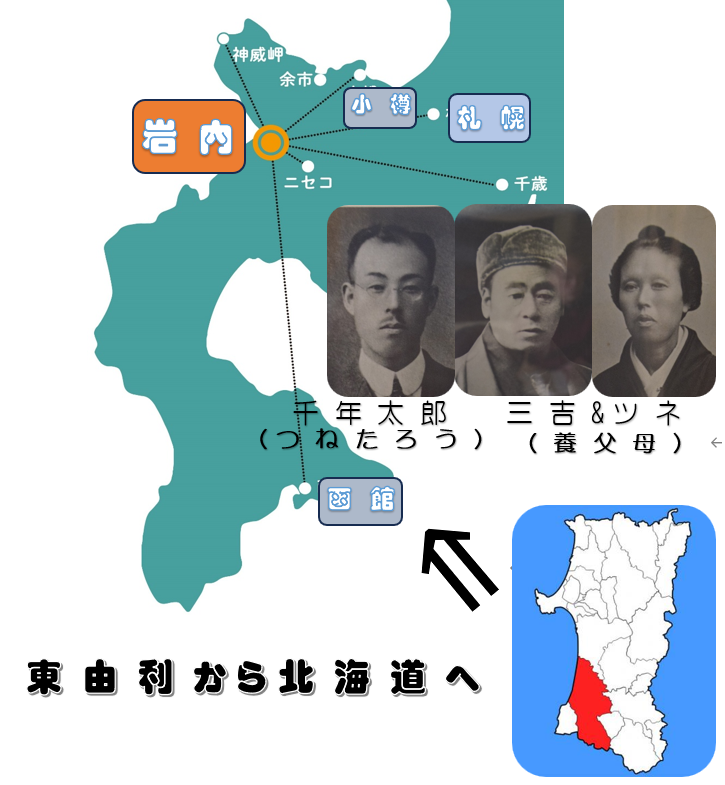

【北へ渡った千年太郎】(1892~1937)

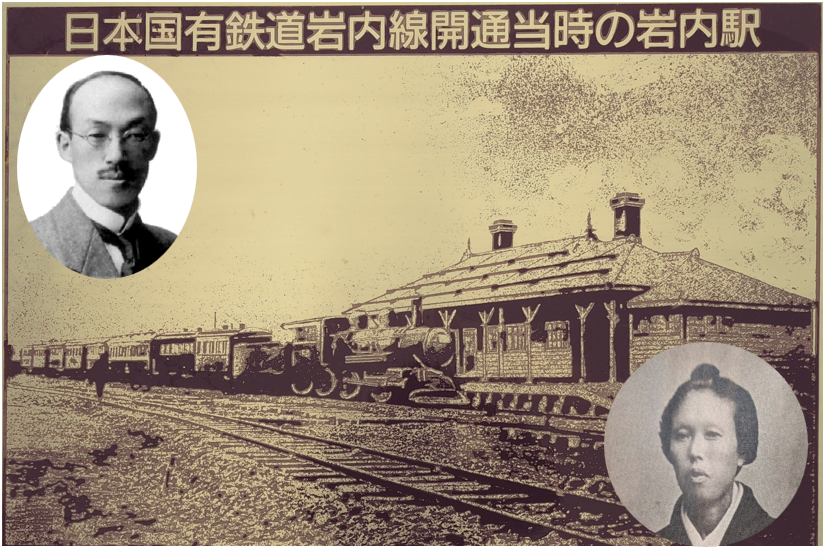

平蔵・トミ夫婦の5男に千年太郎がいる。「つねたろう」と読む。耕輔の8歳下。小松家の戸籍簿によると、7歳で平蔵の養弟・三吉(さんきち)の養子に入り、明治38年、北海道積丹半島の西の岩内町へ。早くから開けた水産の町だ。水上勉の「飢餓海峡」に登場する。夏目漱石が一時、本籍を置いた。

三吉は旧姓佐藤。小松家の番頭だ。耕輔の日記に、矢島の高等小学校まで送ってくれた「爺や」が登場する。八塩山(713㍍)で握り飯を食べ、麓の水(ボツメキの水?)を飲んだとある。この「爺や」がおそらく三吉だ。

平蔵がその人となりを認めて「養弟」に。同じく奉公していた象潟出身の兵藤ツネと結婚させた。しかし、当時、三吉42歳、ツネ37歳。子供を作るには高齢と判断したらしく、千年太郎を養子に。まとまった資金を持たせたのだろう。岩内町のニシン漁に新規参入、成功する。

山しか知らない筈の三吉だが、ヤン衆の荒肝をわしづかみする度量と度胸、それに経営の才覚があった。ニシン漁が廃れる前に見切りを付けたあたり、先見の明も。

一家が移住した明治38年、岩内町には馬車鉄道が開通、水力発電所も稼働している。

【子孫の皆さん】

一昨年秋、岩内町に千年太郎の子孫を捜しあて、話を聞くことが出来た。皆さん、「先祖は秋田から来たとは聞いていたが、詳しくは知らない。ただ、小松耕輔という偉い音楽家がいるという話は伝わっていた」との由。千年太郎の曾孫の中には「耕輔」と名付けられた人も。

高校野球では「Y高」(横浜商業高校)ひと筋。一勝する度に甲子園に校歌が流れ、NHKテレビにテロップ。「作曲 小松耕輔」と出るのを見て手を叩いて喜び合う。無邪気な話を嬉しそうに話してくれた。ちなみに作詞は森鴎外。

【10人の子宝に恵まれる】

子孫の皆さんが、岩内・小松家の家系図を書いてくれた。それによると、千年太郎は6男4女に恵まれた。しかし、息子2人は沖縄戦や中国で戦死されている。3女の楹子(えいこ)さんは94歳で2024年2月に亡くなり、これで10人の子供たちのすべてが鬼籍に。

千年太郎は地元の役場で農業指導を担当。平蔵が朝鮮へ呼んで仕事を手伝わせる。その間に平蔵は死去(1922年3月25日)。「広子日記」では、葬儀一切を当時29歳の千年太郎が仕切ってくれたとある。

【漁師町に浅草オペラ】

弟の労をねぎらうべく、耕輔は帰国後、澤モリノ一座を引き連れて、岩内町で公演。その貴重な記録が地元郷土資料館に残っている。

1991年(平成3)12月15日号の文芸同人誌。「浅草オペラ沢モリノ一座の岩内公演と作曲家小松耕輔の来町」と題した古老(町外在住)の思い出話だ。耕輔と岩内・小松家の人々は久闊を叙して飲み明かした。一座が岩内を離れるくだりが面白い。

「小松のお婆さんが、岩内駅のプラットホームにて大きな声で『耕輔やー、東京は生き馬の目を抜く所だから女には気をつけろよー』と言った(中略)耕輔氏は『ハーイよく判りました』と云った。町の人々の間に評判となった」。駅頭の爆笑が目に浮かぶ。岩内駅は既にない。

「小松のお婆さん」とは三吉の妻で、千年太郎の養母に当たるツネである。玉米の小松家に奉公して、子供の頃から耕輔をよく知っていた。

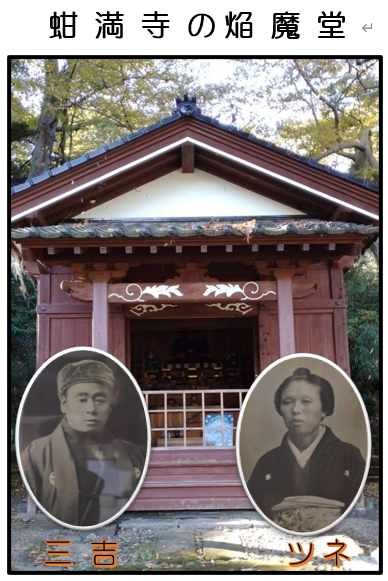

【蚶満寺(かんまんじ)】

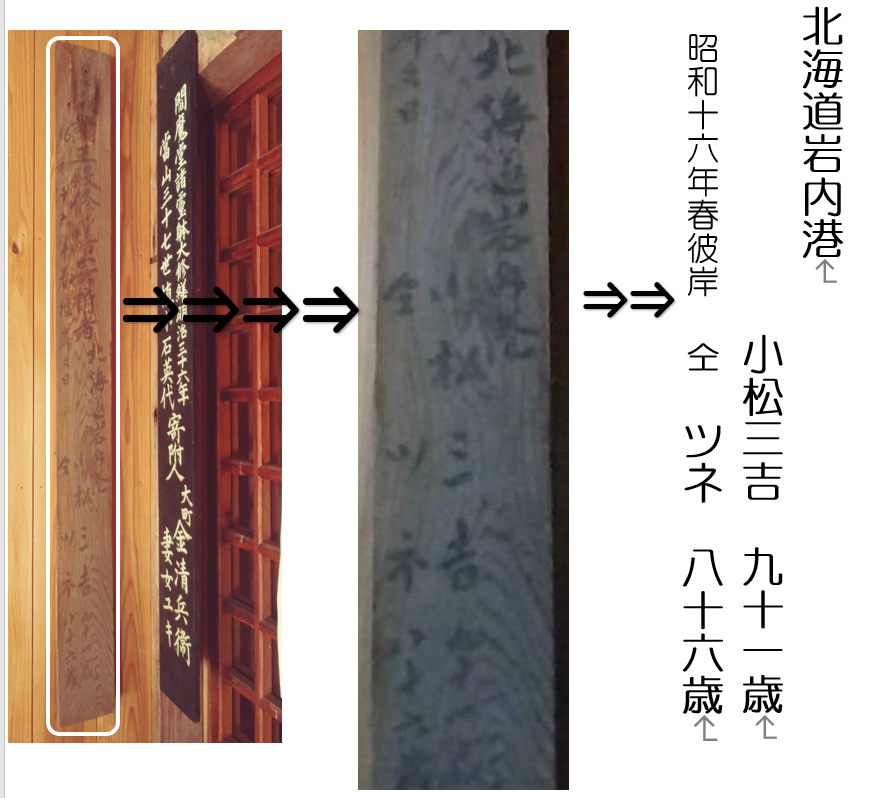

ニシン漁で成功した三吉は地元の高額納税者にも名を連ねた。妻ツネの象潟の菩提寺・蚶満寺を昭和16年、夫婦で訪れて寄付。寄進札が寺に残る。地元の郷土史家・竹内賢さんが見つけてくれた。

山門を入って右手の焔魔堂(えんまどう)。歳月になめされ、さすがに字はかすれているが、読み取れる。

「北海道岩内港 小松三吉 九十一歳 ツネ 八十六歳 昭和十六年春彼岸」

岩内町の小松家。今は誰も住んでいないが、時々、子孫の皆さんが掃除に訪れ、きちんと整理整頓。長押には岩内・小松家の先祖の遺影が並び、大きな仏壇の引き出しには、平蔵や三樹三を含む先祖代々の戒名を連ねた過去帳が大切にしまわれていた。

往時茫々――。

<3>友ありて酒ありて

【楽団の三大酒豪】

小松耕輔の自伝を読んでほっとさせられるのは、こよなく酒を愛した粋人だったということ。

「郷里の秋田県は、米どころであると同時に、銘酒どころ。酒のうまいことでは有名である。しかも、爛漫とか両関のような美酒は、生まれ故郷にすぐ近い湯沢で造る。だから酒とは切っても切れない縁がある」(懐かしのメロディー)。

友とのつきあいは、酒とのつきあいでもある。楽壇や文壇の酒の会の多くに顔を出し、「楽壇の三大酒豪」との称号も。浅酌低唱の粋人は座持ちがいい。

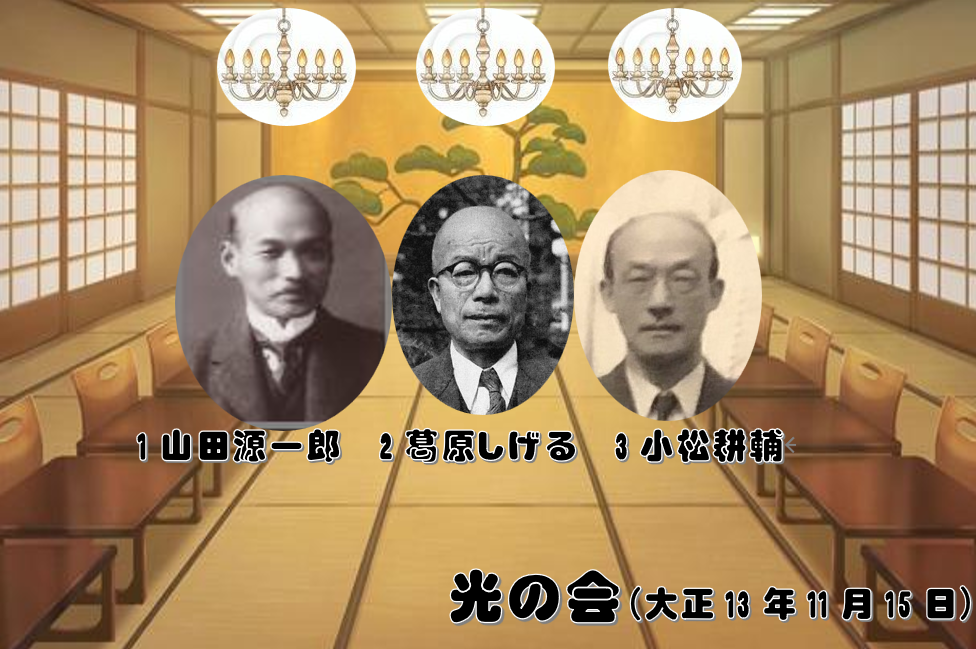

傑作なのが「光の会」だ。大正13年11月15日。「第九」初演の2週間前で、学習院の教授昇格直後だから、“酒豪”の機嫌もよろしかろう。自伝に綴る。

「禿げ上がった楽壇のお歴々がくつわを並べて馳せ参じ、浩々たるシャンデリアの下で自慢の光具合を競った。厳密なる審査の結果、第一等山田源一郎氏、第二等葛原しげる氏、第三等がこの私であった」

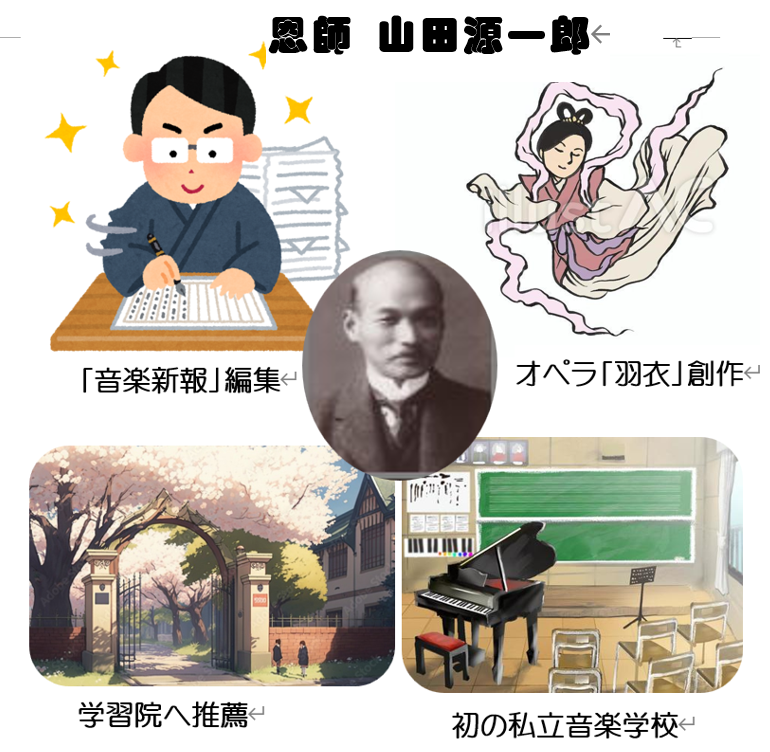

【恩師山田源一郎】

「第一等」の山田源一郎(1869~1927)は、あまたいる恩師の中で最も世話になった人。東京音楽学校の教授で、耕輔の才能をいち早く見抜いた。

創刊した音楽雑誌「音楽新報」の編集者にスカウト、すべてを任せた。文壇に人脈を広げるきっかけに。オペラ「羽衣」を作らせたのも、学習院につないだのも山田だ。音楽団体や組織を一緒に立ち上げ、ともに汗した。音楽の師であり、人生の師でもあった。

「光の会」の2年半後の昭和2年(1927)5月、57歳で亡くなる。山田は日本で初めての私立の音楽学校を作った。後の「日本音楽学校」。行く末がよほど気にかかったのか、息を引き取る直前、「日本音楽学校万歳」と叫んだ。

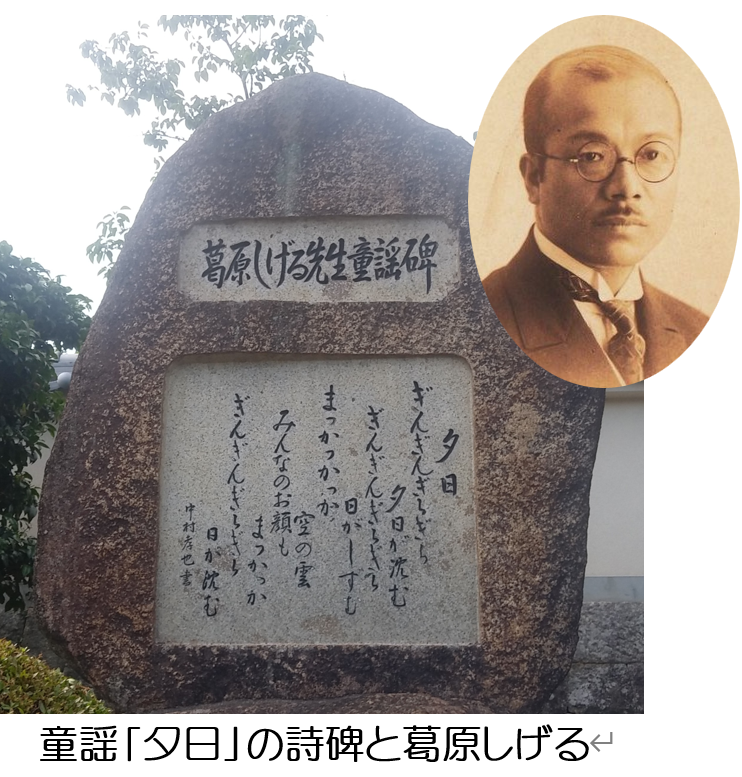

【盟友・葛原しげる】

「光の会」二等賞の葛原(くずはら)しげる(1886~1961)。こちらは耕輔のあまたいる友人の中で、最も心許し合った無二の親友。童謡詩人。「ぎんぎんぎらぎら夕日が赤い」の童謡「夕日」の作詞で有名。耕輔と作った曲は300。

【今生の別れ】

出身地の広島県福山市には生家が資料館に。小松耕輔の資料が展示され、葛原とのツーショットも。昭和36年11月14日、耕輔の喜寿を祝う会に葛原が出席。翌月12月7日朝、葛原は母校の東京教育大学で倒れる。享年75。

2人は最後の最後まで友達づきあいを続けた。亡くなる前日と前々日、コロンビアレコードの童謡コンクールの選考委員を一緒に務めている。

耕輔は追悼文に「一緒に帰って日比谷で別れた。これが最後の別れだった」と寄せている。

葛原は2人の息子を戦地で失った。1人はピアニストの守さん。耕輔の愛弟子だ。耕輔と酌み交わした酒に、そんなやるせなさやせつなさを慰められたであろう。

【梁田貞を育てる】

肝胆相照らす仲間に、葛原しげると並んで梁田(やなだ)貞(ただし)(1885~1959)がいる。「城ヶ島の雨」(北原白秋作詞)や「どんぐりころころ」の作曲者。秋田高校の校歌も梁田の曲。

札幌出身で、拙宅マンションからすぐの資生館小学校に銅像が立つ。音楽教師を37年勤めたのが東京府立一中、日比谷高校。髪型から「ライオン先生」と慕う教え子たちが、昭和43年5月9日に建ててくれた。

東京音楽学校時代、郷里の親類の若い母親が子供を海で亡くした。哀しみ嘆く様がかわいそうでならず、慰めるために曲を作った。学習院助教授だった小松耕輔を訪ね「先輩、見てくれませんか?」。非凡なものを感じ取って、耕輔自らが作詞した。梁田貞のデビュー曲「墨田川」である。大変な評判を呼ぶ。

ところが、根が遠慮がちで欲がない。とんと作曲しようとしない。才能を惜しんだ小松耕輔が、葛原との仲間に引き込んで、葛原の詞に曲を付けさせ、作曲家のキャリアを積ませた。

【葬儀ひっそりと】

梁田貞の生活はつましい。粗末な家具に、おんぼろなピアノ。小松と葛原が一緒に飲んだ後、電気店で電気スタンドと電気ストーブを買い求め、送り届けたひとコマが、耕輔の昭和2年1月9日の日記に記されている。

梁田貞は戦後の食糧難、闇米を一切、拒否。教え子に面目が立たないという。夫婦とも栄養失調で入院、亡くなる。

日比谷高校の教え子が作ってくれた評伝の最後には、寂しい葬儀の模様がつづられる。

「ひっそりとした自宅での葬儀には、小松耕輔氏、北原白秋未亡人、お弟子の奥田良三氏など、僅かの人が来られ、しんみりと追憶の話を交わし合った」(評伝・音楽の師 梁田貞)

梁田の教え子たちは、小松耕輔への感謝の言葉も忘れない。

「(梁田が作曲家として大成したのは)梁田先生の才能と人格を高く評価し、尻を叩いて能力を引き出してくれた小松耕輔氏の力」

【人脈に鷗外、漱石】

梁田が好例だが、耕輔には人の才能を見抜く眼力と、育てる度量、才覚があった。教養と品格と優しさがあって、明るい。人を引き付ける不思議な吸引力と魅力は、耕輔の人徳だ。だから人が集まる。人の輪が十重二十重と広がる。輪の中には明治の2大文豪も。

森鴎外はフランス留学前に送別音楽会の発起人として帝国劇場を満席に。「広子日記」によると、留学支度金として収益2,500円を小松家へプレゼントしてくれた。今の200万円ほどか。広子夫人はこの収益で知人を自宅に招待、シェフを呼んでフランス料理のフルコースをふるまっている。

それより先、学生時代には創作オペラ「羽衣」に序文を寄せる。一介の学生の歌曲に天下の文豪が筆を執った。世間をあっと言わせたはずだ。耕輔は原稿料なんて払えない。代わりに愛娘の森茉莉にピアノをレッスン。

【文豪とピアノ】

以下は余談であるが、これを伝え聞いたのが、漱石の夫人鏡子さん。

「ねぇあなた、鷗外先生のように、うちも娘(筆子)にピアノを」

夫憮然「そんな金がどこにある?」

夫人にんまり「あなたの印税が入るでしょう」

漱石は知人にぼやいてる。

「とうとうピアノを買うことを承諾せざるを得んことになった」(明治42年6月21日の書簡)

当時、漱石は「三四郎」の初版2000部(明治42年5月)を春陽堂から出版。その印税が400円だった。これがちょうどピアノ1台分。耕輔がいなければ、明治の二大文豪も、娘にピアノを習わせることはなかった?

【若き才人に注目】

嘘のような、冗談のような話だが、小話のネタは「夏目漱石とクラシック音楽」(滝井敬子著2018年)から引いた。漱石は東大から朝日に転じて初代の学芸部長に。文芸欄を創設して小松耕輔を起用する。同書によると「漱石もまた(鷗外と同様)小松耕輔という若き才人には注目していたのである」

漱石は大正5年没だから、冒頭で紹介した「第九」初演(大正13年)の講評寄稿時、朝日にはいない。朝日は漱石亡き後も小松耕輔の起用を続けたということ。耕輔の深い教養と成熟した批評眼を、天下の朝日も高く評価したということだ。

【昭和天皇と親交】

昭和天皇との親交も生涯、続く。学習院初等科で6年教えたが、よほど気が合ったらしい。その後も宮中催事のたびに皇居へ、各地の御用邸へとお召しに。

耕輔のフランス留学中には、皇太子として欧州を親善訪問、耕輔とパリで会食している。

エッセー集「懐かしのメロディー」は、陛下との思い出話から書き起こしている。「三大節」に大礼服、シルクハット、白い手袋で参内したはいいが、帰りに日本橋ではしご酒。これを学習院の事務員が見かけていて、翌朝、やんわり説教されたとの笑い話も。

今の上皇さまにも皇太子時代の昭和21年から5年間、御進講。天皇家2代に御進講した学者は珍しい。

【ただ学べ、ただ働け】

小松耕輔は昭和41年2月3日、節分の日の朝の午前7時15分、81年と2か月の生涯を終える。元旦の日記「初春や まず思うこと 親の恩」。ふた親への恩義を生涯、忘れなかった。

家族の絆、友の絆、音楽の絆。これらを律儀に守り通して音楽家としての人生を全うした。自らを叱咤激励する文言が日記のあちこちに。

「目の病は如何ともし難いが、天よ僕を滅ぼすな、僕に天職をなさしめよ」

返す刀で自身の覚悟を問う。

「耕輔よ、すべてを投げ打って創作に没頭すべし。これ汝の生くる道なり」

「生きてる限り、ただ学べ、ただ働け、ただ前を向け」

「明日あると思うなかれ。無常は迅速なり」(音楽の花ひらく頃)

この究極のストイシズム、自分への厳しさ。ひとつ道を究めんとした人間の覚悟、使命感、痛々しいまでの潔さ。結局、小松耕輔という人は、音楽への感謝と使命感を胸に、小松耕輔にしか出来ない生き方、生き様を、終生貫き通した。一分の隙もなく、一寸の迷いもなく。

だから小松耕輔81年の人生には、81年の春夏秋冬には華がある。力強さがあって、優しさがある。

【没後60年にしてなお】

小松耕輔―。来年が没後60年に当たる。没後60年にしてなお、81年の人生で見せた人としての誠実さ、たたずまいの美しさは、いささかも色褪せることはない。むしろ、方向感覚を見失いがちな今の時代。家族の絆、社会の絆が、どこか危うげ、心許ない、そんな時代だからこそ、小松耕輔の背中が大きく見える。頼もしく見える。

「西洋音楽の伝道師」は「人生の伝道師」でも。人はいかに生きるべきか、人生いかにあるべきかを、背中で教えてくれるふるさとの大先輩。そんな大先輩を皆さんと一緒に語り合える、思い描くことが出来る。そんな有難さと幸せ。これを深くかみしめて、本日の締めとしたい。

<了>

<作品鑑賞>

「泊り舟」 北原白秋(1885~1942)

初めて会ったのは1917年(大正6)5月27日。葛飾村の江戸川河畔の自宅を訪ね、渡し舟で対岸の料理屋へ。この時の江戸川の情景を歌った。

当時の白秋は失意の底。人妻との不倫で逮捕。青衣に編み笠を被せられて2週間、収監。実家の九州・柳川の造り酒屋は火事で全焼。白秋の家計は困窮、懐は寒い、世間は冷たい。

そんな孤立無援の詩人を訪ねて、励ましたのが小松耕輔。白秋は嬉しかった。50歳の誕生パーティーの壇上に、山田耕筰と一緒に小松耕輔を立たせて謝辞を述べる。

天才詩人の晩年は辛い。酒で糖尿病を患い、視力を失う。1942年(昭和17)11月2日、阿佐ヶ谷の自宅で死去。享年57。耕輔も駆け付けて別れを告げる。

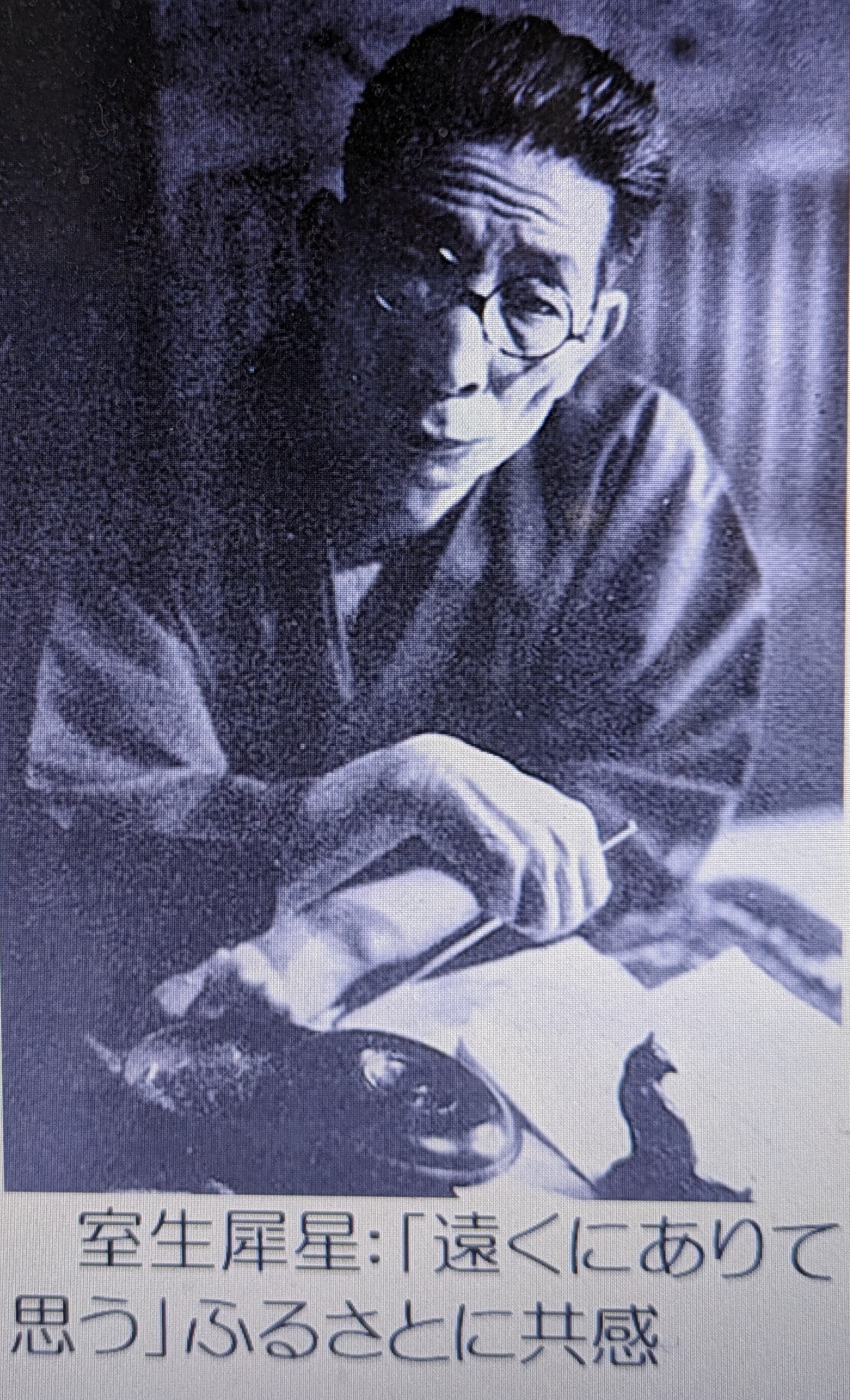

「砂丘の上」 室生犀星(1889~1962)

犀星ほど過酷な子供時代を送った人はいない。加賀藩の足軽武士が、女中に産ませた私生児。親の顔も知らないまま、寺へ出される。

耕輔が心動かされた詩がこれ。舞台は金沢北郊の金石海岸。犀星は金石の登記所に勤務。上京して詩人として一本立ちしたい。しかし、状況が許さない。思い悩んで砂丘にうづくまる。

広く人口に膾炙した詩がある。

「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの よしやうらぶれて異土の乞食(かたい)となるとても 帰るところにあるまじや」

ふるさとへの愛着と弱き者への共感が犀星文学の真骨頂。耕輔にも相通ずるものが。

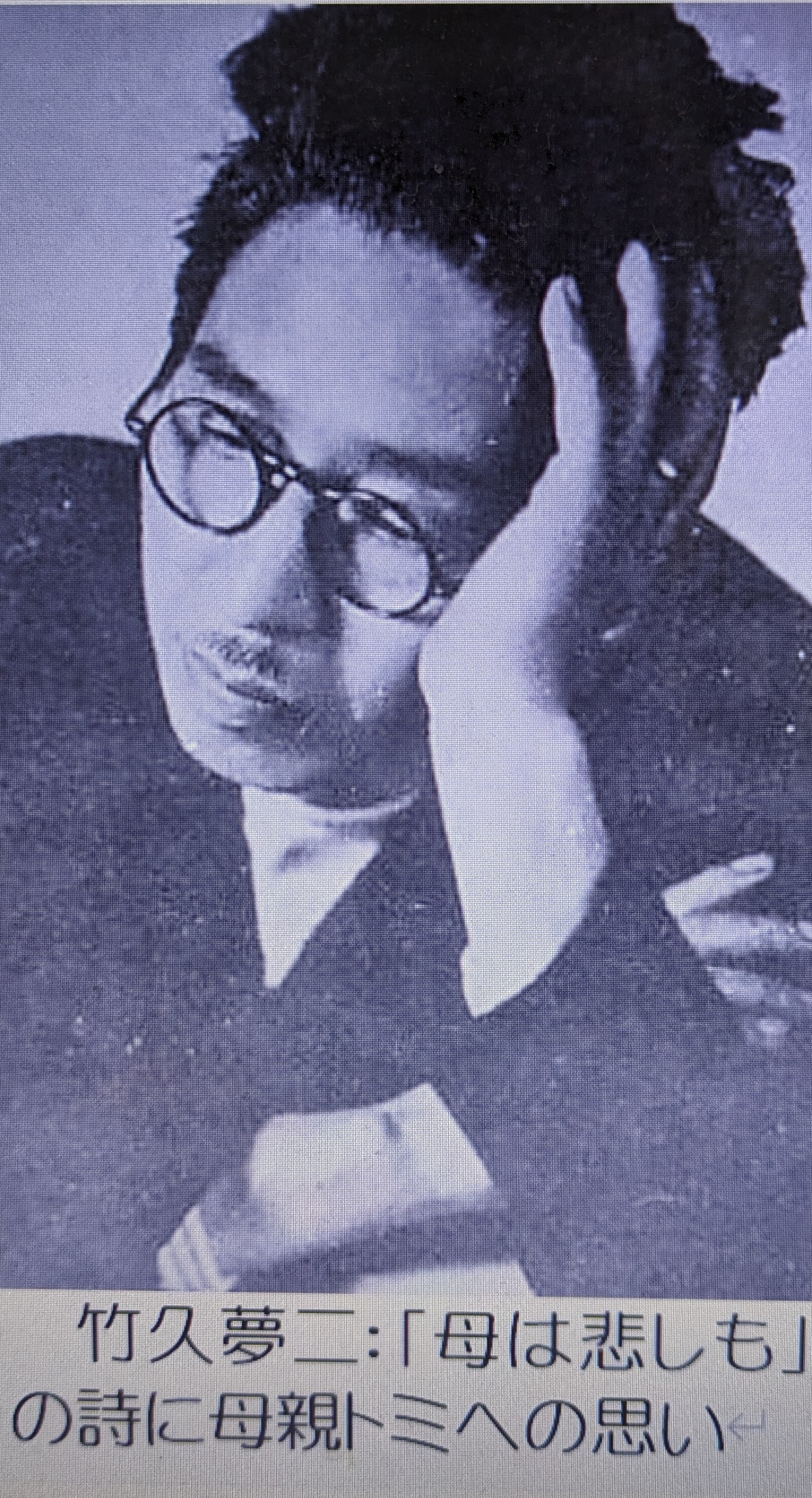

「母」 竹久夢二(1884~1934)

小松耕輔の代表曲。耕輔はフランス留学の2年前の1918年(大正7)7月、母のトミ、当時57歳をお伊勢参りに連れて行く。帰途、四国の金毘羅さんに立ち寄る。日記に書く。

「百何段かの石段を上る母の姿に老いの見ゆるを見て悲しくなった」

もっと大切にしなくてはー。思った時に読んだのが、夢二の「母」。

<資料1>小松耕輔「第九交響樂の初演を聴く」

大正13年(1924)12月2日付 朝日新聞

多年噂された第九交響樂が、いよいよ二十九日東京音樂學校職員生徒諸氏によって上演された。同曲はベートオヴエンの晩年の作で同氏の交響樂中第九番目に當(あた)るので此(この)名(な)がある。又シルエル(編者注・シラー)の「歓喜に寄す」といふ頌歌(しょうか)を最後の章に合唱として採用して合唱交響樂とも云はれて居(お)る。

同曲は作者ベートオヴエンの思想、技巧とも最も圓熟(えんじゅく)した時期に作られ、彼の人生観を可なり明白に表現してゐる點(てん)で有名になってをる。併し此時期はベートオヴエンの耳聾(じろう)の最も甚だしかった時で従って作曲の上に幾多の困難が伴ったことは已むを得なかった。器樂編成上にも多少の非難を免れない。

又最後の合唱を全然器楽式の制約の下におかうとしたのも稱讃(しょうさん)すべきことではない。其結果聲樂(せいがく)曲として非常な無理を敢行しなければならぬことになった。此點は作者も後に気がついて全然器樂曲に改作しようといふ考へを持ってゐたらしい。

併(しか)し以上の諸缼點(けつてん)があるにもかかはらず此交響樂は今日に至るまで我々の有する最も高貴ななる交響樂中の一なることは爭はれない。

◇

此度の演奏に於(おい)て最も成功したのは第三章の緩徐曲(かんじょきょく)(編者注・ゆったりしたテンポの楽章)と合唱附きの終章とである。特に最後の章は可なり演出に困難なるものにもかかはらず、あれだけの効果を収めたことは演奏者諸氏の非常なる努力の結果であると思ふ。

獨唱及び四重唱部の各部に於て今少し聲量の豊富を望みたかった。変ロ長調、Alla(アッラ) Marcia(マルチャ)(編者注・行進曲風に)にはいってから出るテノルの獨唱「彼(か)の天體の翔けるがごとく樂しく……」以下は少し拍子に乗りすぎる嫌ひがある。もっと進行調の荒い線を撓(たわ)めながら、滑らかに軽く歌ってほしかった。

ブレストの最初の出より「頌歌」の主想を導き出すまでの低音弦樂器の演奏は拙劣である。概して弦楽屬に於ては低音部の演出が劣ってゐた。

曲がAllegro(アレグロ) ma(マ) non(ノン) tanto(タント)(編者注・あまり速すぎず)の尾句より最後の最急調に進み、三連音符が歓喜の聲にふるへながら終局へと急ぐ所は實に目覚ましい出来ばえである。

◇

第三章の緩徐曲の出来も終章に譲らない立派な出来ばえである。特に此章に於けるオボオの出来は近来に無い成功であった。

ホルンとトロンボンとは成功とは云ひがたい。困難な樂器であるが、此章に於ては特に演出に注意を要する。

◇

各章を通じて最も不成功であったのは第一樂章である。第一部は先づ無難として第二部の開展部にはいってから各樂想が甚しく混亂を極め出した。開展部としての統一した感じ又は變化(へんか)に満ちた樂想を聴き取ることが出来なかった。

此章に於て私は甚しく指揮者に不満を感じた。演奏者の失敗といはんよりは寧ろ指揮者の指導の不備なる點に其失敗を帰すべきではあるまいか。此開展部の演出は指揮者に何等の演出に對するプランの無かったことを示してゐる。何故ならば、各樂器は勝手に己れの欲する所を物語ってゐる。或(あるい)は又全く何を自分が云ってをるのかをさへ意識せずに、漫然と音を出してゐるものもある。是れはたしかに放心したピアノひきが漫然と鍵盤に指を触れてゐると同様の状態である。樂譜に示された音符は進行してゐるが、ベートオヴエンが云はせようと望んでゐる言葉は少しも語られない。如何なる意味を各音律が物語らねばならぬかを教へるものが指揮者その人でなければならぬことは、餘りに明瞭な事實ではないか。私は指揮者が注意深く開展部の組織を研究して更に比率を完成せられんことを希望して止まない。

猶此章の速度は少し遅すぎたやうに思はれる。

◇

第二章のスケルツオは其最も大切なるMolto(モルト) vivac(ヴィヴァーチェ)e(編者注・非常に速く)の感じを失ってゐることが遺憾であった。全章をつらぬく軽快なる感じと其間々に起(おこ)り来(きた)る熱狂的なる乱舞の脚ぶみとが譜面の上に於ても最弱音と強音との對立を以(もっ)て現されてゐる。春風の如く過ぎゆく断弱音の連続、たちまち起るバッカスの哄笑と乱舞――それらのものが持来す無類に美しく野趣に富んだ此スケルツオの一曲を十分に表現するには、まだまだ研究の餘地のあることを思はずにはゐられない。

特に總譜(そうふ)九十八頁(オイレンブルグの小型)の最弱音より百七頁に至るまでの如きは一段の工夫を願ひたいと思ふ。

◇

以上種々の點に於て此度の演出は決して完全といふわけには行かないが、とにかく此演出に困難なる世界の名曲が全部邦人の演奏者によって我國に上演されたといふことは何といふ喜(よろこば)しいことであろう。之迄(これまで)に仕上げた演奏者諸君並に指揮者の努力と苦心に對して私は心からの歓喜と感謝とを獻(ささ)げるものである。

<大正13年(1924)12月2日付 東京朝日新聞>