『第九』の本邦初演と小松耕輔/小林義人

はるばる紀州は和歌山の「南葵(なんき)音楽文庫」から、興味深い資料が届きました。今から100年前、ベートーベン「第九」の本邦初演の評論を、小松耕輔(1884~1966)が朝日新聞に寄稿し、それが秋から暮れにかけ、和歌山県立図書館で特別展示されたと言うのです。小松耕輔のことが和歌山の皆さんにも知って頂けるのは、望外の喜び。嬉しくて、楽しくて、一足飛びに春が来たような心持ちです。改めて、小松耕輔の日記風の自叙伝「音楽の花ひらく頃」「わが思い出の楽壇」をひも解いてみました。

<1>第九100年

【奏楽堂で悲願の初演】

和歌山県立図書館・南葵音楽文庫研究員の美山良夫先生(慶応大名誉教授・音楽学)によると、令和6年は日本人による「交響曲第九番」の本邦初演から100周年の節目に当たります。大正13年(1924)11月29日、30日、12月6日の3回にわたって、東京音楽学校(現東京芸術大学)の奏楽堂(そうがくどう)で上演されました。

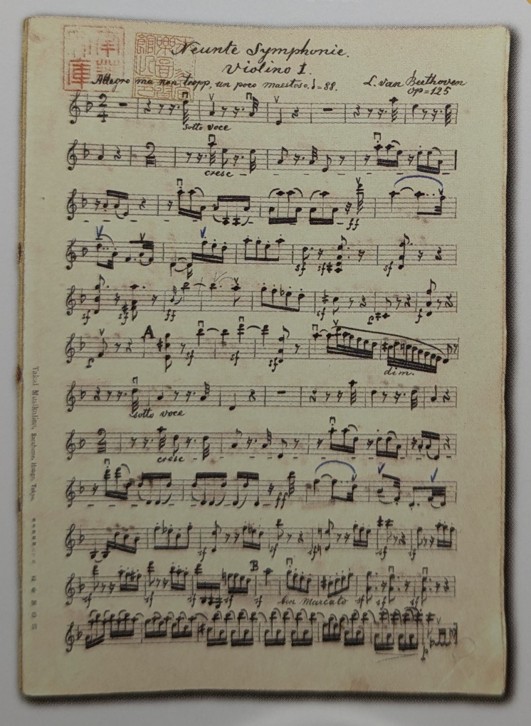

演奏に使われたのが、南葵音楽文庫から貸し出された「第九」の楽譜です。当時の日本では簡単に手に入るようなものではありません。音楽文庫の創始者である紀州徳川家の16代当主・徳川頼貞(よりさだ)侯爵(1892~1954)が収集した西洋音楽資料コレクションの逸品でした。

日本ではその6年前の大正7年(1918)6月、第一次大戦のドイツ人捕虜たちが、徳島県の坂東俘虜収容所で「第九」を上演しています。後に、徳川頼貞侯爵が現地を訪れて演奏を聴き、心打たれます。これが東京音楽学校での日本人による「第九」初演に繋がるわけです。

公演のもようは、小松耕輔の自伝「音楽の花開く頃」(P325~327)に詳しく紹介されています。11月29日と30日に行われ、好評だったことから12月6日に急きょ、追加公演されました。

【大入り満員】

日記から引用します。

「月末には二十九日と三十日の両日にわたって、東京音樂学校の秋季大演奏会第一回が、同校奏樂堂で開かれた。聴衆は大入り満員で、非常な盛況であった。曲目は一、バッハの弦樂つきヴァイオリン奏鳴曲ニ短調(中略)二、獨唱、バッハの「カンタータ」ブラームス(中略)三、ベートーヴェンの第九交響曲全曲。(指揮者クローン教授、オルケストラ及び合唱團約二百名、獨唱者長坂好子、曽我部静子、澤崎定之、船橋榮吉の諸氏)」

「わが国におけるヴェートーベンの『第九』全曲の演奏は、この時をもって嚆矢とする。従ってこれに對する一般の期待も非常なものであった。その出来栄えについては、当時、私が書いた批評のところどころをつぎに抜粋することにしたい」

(音楽の花ひらく頃P325)

日記ではこう前置きして、12月2日付朝日新聞(日記では『朝日』とは明記していませんが…)に寄稿した評論から、一部を抜粋して載せています。音楽への深い理解と熱い情熱、畳みかけるような論理展開。分かりやすくて小気味いい文章が、テンポ良くつづられます。日記に抜粋された評論を見てみましょう。(※巻末に評論全文を採録)

【努力に歓喜と感謝】

この度の演奏において最も成功したのは、第三樂章の緩徐(かんじょ)調(ゆったりしたテンポの楽章)と合唱附の終樂章である。特に最後の樂章はかなり演出に困難なものであるにもかかわらず、あれだけの効果を収めたことは、演奏者諸氏の非常なる努力の結果であると思う。

独唱及び四重唱部の各部において、今少し聲量(せいりょう)の豊富を望みたかった。

概して弦楽屬においては、低音部の演出が劣っていた。

曲がアレグロ・マ・ノン・タント(あまり速過ぎず)の尾句から最後の最急調に進み、三連音符が歓喜の聲にふるえながら終局へと急ぐところは、實に目ざましい出来栄えである。

○

第三章の緩徐曲の出来も終章に譲らない立派な出来榮えである。特にこの章におけるオーボエの出来は、近来にない成功であった。

ホルンとトロンボンは成功とはいいがたい。困難な樂器であるが、この章においては特に演出に注意を要する。

○

各章を通じて最も不成功であったのは第一樂章である。第一部はまず無難として、第二部の開展部にはいってから各樂想が甚しく混亂を極め出した。開展部としての統一した感じ又は變化に満ちた樂想を聴きとることが出来なかった。

この樂章において、私は甚しく指揮者に不満を感じた。演奏者の失敗というよりは、むしろ指揮者の指導の不備な點(てん)に、その失敗を帰すべきではあるまいか。

なおこの樂章の進展は、少し遅すぎたように思われる。

○

第二樂章のスケルツオは、その最も大切なるモルト・ヴィヴァーツェ(非常に速く)の感じを失っていることが遺憾であった。このスケルツオの一曲を十分に表現するには、まだまだ研究の餘地のあることを思はずにはゐられない。

○

以上、種々の點において、この度の演出は決して完全というわけには行かないが、とにかくこの演出に困難な世界の名曲が、全部邦人の演奏者によってわが國に上演されたということは、まことに喜ばしいことであり、これまでに仕上げた演奏者諸君並びに指揮者の努力と苦心に對して、私は心からの歓喜と感謝を獻げるものである。

(音楽の花ひらく頃P326~7)

【広子夫人はリハーサル】

小松耕輔の妻広子(1887~1958)の日記である「広子日記」によると、夫人は本公演前日の「総練習」を聴いています。大正13年12月28日の日記に、こうあります。

「上野(東京音楽学校の意)の秋季大演奏会の試演を聴く。評判のベートーヴェンの第九シンフォニーとてあふれるばかりの盛会であった」(広子日記P61)

リハーサルにも大勢の関係者が詰めかけたのでしょう。広子夫人の隣には、夫の耕輔もいたはずです。

三重県四日市の士族の家に生まれた広子は、夫と同じ東京音楽学校で学んだ後輩だ。東京女子高等師範(現お茶の水女子大)附属高女などで、長く音楽教師を務めました。主婦と仕事を両立させたキャリアウーマンの先駆けと言えます。余談ながら、森鴎外の長女の森茉莉(作家)や、「バロン薩摩」こと薩摩治郎八の妹つた子にピアノの家庭教師をしています。

【ベートーヴェンの聴音器】

小松耕輔はベートーヴェンへの思い入れが、人一倍強かったようです。自分も眼で苦労した分、聴覚を失った音楽家の辛さが、他人事(ひとごと)とは思えなかったのでしょう。フランス留学中の大正10年(1921)、ボンにあるライン川沿いの粗末な生家を訪ね、テーブルに置かれた大小4つの聴音器を前に言葉を失います。

(小松耕輔著「世界音楽遍路」から)

「晩年、ウイーンで『荘厳弥撒(みさ)』と『第九交響曲』を発表した時、彼自身、指揮をしたのであるが、聴衆の喝采していることが彼には分からなかった。オルケストラ演奏者のひとりが、彼の顔を聴衆の方に向けた時、初めてそれを知って答禮をした。遂に彼は筆談によって辛うじて用事を果たさなければならなくなった。音樂者にとって、これ以上、悲惨なことがあり得ようか。私は涙なくして四つの聴音器を見ることが出来なかった」

(音楽の花ひらく頃P197)

聴音器の残像を持て余してライン川へ。重く渦を巻いて流れる大河。ベートーヴェンの音楽が、頭の中を駆け巡ります。そして、日記につづります。

「あの豪壮な、男性的な音楽と、その裏に蔵された無限の悲哀と、それを彩る憂鬱とは、とりもなおさず、この川の姿である」(同198)

ケルンに帰る汽船の中で、子供たちがローレライを歌っていました。耕輔の胸の中の憂鬱が、少しだけ解け、河面に消えます。ベートーヴェンの苦悩と歓喜が凝縮した「第九交響曲」。日本での初演には、感慨深いものがあったのでしょう。

ちなみに、小松耕輔は遊学中、パリ三大民間オーケストラの一角を占めた「コンセール・コロンヌ」と「コンセール・ラムルー」の「第九」を1回ずつ、聴いています。前者(1921年12月4日)には「どうも演奏が十分ではなかった」と手厳しく、後者(1922年2月5日)には「カミイユ・シュヴイヤール氏の指揮は仲々熱心で、あらゆる點において完全である」と高く評価しています。

<2>侯爵・徳川頼貞

【南葵音楽文庫】

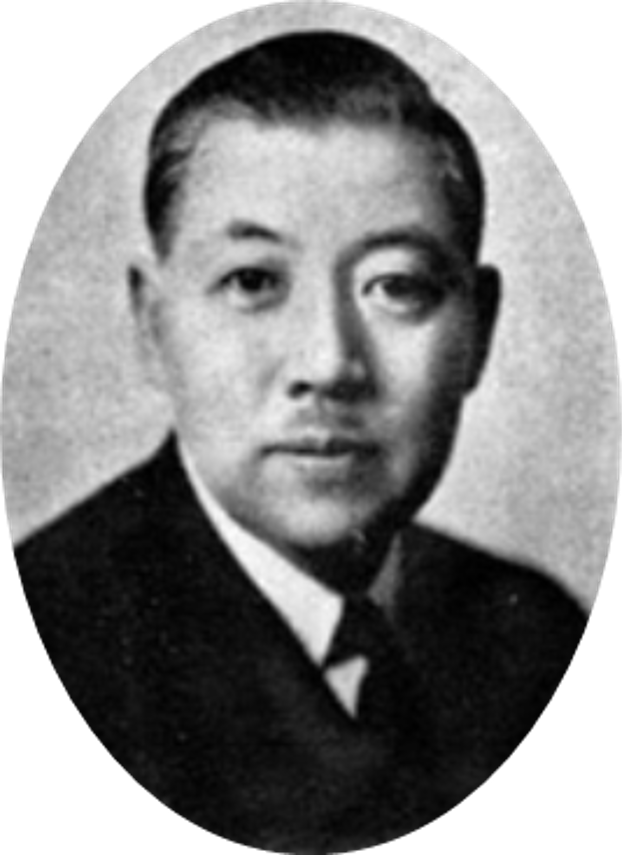

南葵(なんき)音楽文庫の創始者・徳川頼貞侯爵の名前が、耕輔の自伝で4か所、確認出来ます。最も紙幅を割いているのが、大正4年(1915)12月の日記。「音楽の殿様」と慕われた頼貞侯に、耕輔は深い敬意と親近感を抱きます。

「徳川頼貞氏は十二月七日に帰朝した。氏は徳川頼倫侯の令嗣で、学習院卒業後、英国に留学し、ケンブリッジ大学に於いてネーラー博士に師事して音樂理論を研究して帰朝した。帰朝後、氏は麻布飯倉の侯爵邸内南葵文庫の隣接地に音樂堂を建設し、これにパイプ・オルガンを据え付け(このオルガンは現在、東京音樂学校の奏樂堂にある)、又音樂図書館を設けて十数万部の樂譜や音樂図書を蒐集し、又当時音樂研究に熱心だった青年学徒を援助して研究せしめた。

彼は又有名な音樂家を日本の樂壇に紹介し、自らも再三欧米を漫遊して彼の地の樂人達と交際して日本樂界との関係を密にしておる。この間の消息は彼の著「薈庭樂話(わいていがくわ)」に詳しく出ておる。今は参議院議員として文化事業に盡力しておることは人の知るところである」

(音楽の花ひらく頃P108)

3年後の大正7年(1918)10月の日記では、南葵音楽文庫の音楽堂の落成に触れています。

「徳川頼貞氏の大なる苦心と計画によって建てられた南葵文庫の音樂堂は、いよいよ落成して十月二十七日、二十八日の両日、その開堂式が催され、盛大な演奏会が行われた。出しものは東京音樂学校管弦樂団及び生徒によって行われ、ベートーヴェンの「家の祭祀に寄す」「第三ピアノ協奏曲」管弦樂付合唱「静けき海と幸ある船路」が演奏された。ピアノはショルツ教授であった。その後も同奏樂堂に於いて縷々、音樂会が催された」

(音楽の花ひらく頃P131)

(音楽堂)

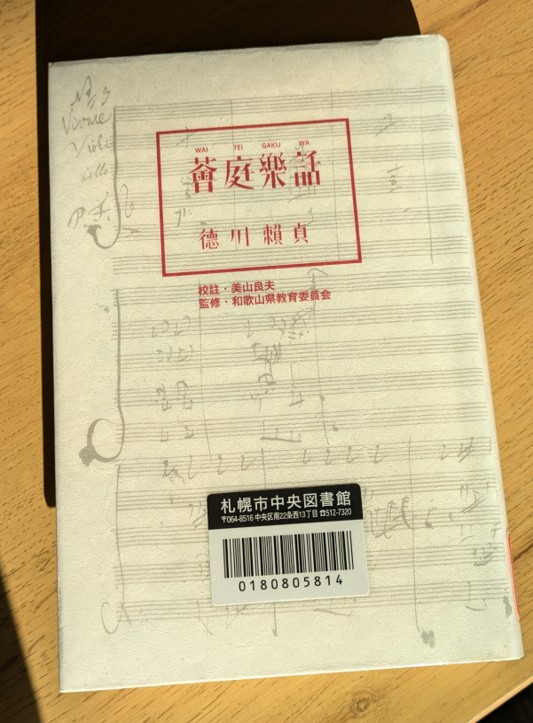

【薈庭楽話】

前述の日記に登場する徳川頼貞侯爵の自伝的随想「薈庭楽話(わいていがくわ)」に触れます。本書には、サン=サーンス、プッチーニ、クライスラーなど、時代を代表する天才音楽家、名演奏家たちが綺羅星の如く登場し、国内外での交友録がつづられています。

「薈庭(わいてい)」とは侯爵の雅号で、「草の生い茂った庭」との意味です。「Yorisada Tokugawa」のイニシャル「YT」にちなんだ洒落(しゃれ)のようですが、本書では触れられていません。

「薈庭楽話」には2つの版があります。私家版50部(1941年11月・宮本印刷所)と公刊版1500部(1943年3月30日・春陽堂)です。後者は強まる戦時色を慮ってか、原稿の一部が改変、削除されています。本に書かれた西洋音楽と欧米文化への憧憬や共感、「ヴィラ・エリザ」と命名された自宅洋館など、西洋式を貫いた生活スタイルには、眉をひそめる向きも少なくなく、時世を気遣った宮内省筋から圧力がかかったとされます。

頼貞侯は華族と言う立場をわきまえたのでしょう。不本意ながらも修正を施した「薈庭楽話」を公刊します。そして、元のままの原稿を50部だけ、簡単な装幀の「薈庭楽話」私家版に仕上げ、信頼する人たちにそっと配りました。西洋音楽の黎明期を活写した稀覯本は、戦後の混乱の中でほとんどが市井に散じ、行方知れずになったようです。

そんな中、小松耕輔に贈られた私家版の1冊が、古書店を経て現在、東京文化会館の音楽資料室に所蔵されているというのです。これを復刊させようと和歌山県立図書館が丁重に借り受け、底本にして2021年3月、美山良夫先生の校注、和歌山県教育委員会の監修で、中央公論新社から出版されました。90年ぶりの私家版「薈庭楽話」の復活です。

ちなみに、私家版50冊のうち、今日、存在が確認されているのは、小松耕輔旧蔵本を含めて4冊だけだそうです。

【小松耕輔の序】

「薈庭楽話」の冒頭には、東京女子高等師範(現お茶の水女子大)の教授だった小松耕輔の「序」が掲載されています。序文を寄せたのは、ほかに小泉信三(慶応義塾長)、牛山充(東京音楽学校教授)、黒田清(伯爵・貴族院議員)の3人。耕輔は頼貞侯の功績や本書の意義を讃えます。

「徳川頼貞侯爵は、明治、大正、昭和を通じて、我が国音楽文化の発達に多大の貢献をなされたことは、今更私が此処に述べるまでもなく、普(あまね)く世人の知るところである。(中略)本書は明治より今日に至るまでの我が楽界の趨勢を知ることが出来ると同時に、同時代の世界楽壇の有様を最も適格に知ることが出来る又と得がたい文献であることを確信するものである」

頼貞侯は「小松、牛山両氏は古くからの音楽上の知己である」と紹介して、耕輔に謝辞を述べています。小松耕輔の名前は、後述するパリ留学時代のエピソードをはじめ、学習院時代に一緒に管弦楽団を立ち上げたり、大正半ばに関西への官立音楽学校誘致を運動したりと、随所に出てきます。

西洋音楽の普及をライフワークとした頼貞侯ですが、パリで開かれた国際会議で率直な見解を述べています。1929年6月3日、第1回万国演奏家連盟会議での発言です。教養に裏打ちされた音楽文化人の信念と機才が伝わって来ます。

「日本は今から七十年程前に泰西の音楽を輸入し、それを普及させるためには国立の音楽学校も出来ている。その後、半世紀の間に日本における泰西音楽の発達は、他の欧州文物のそれと同様、或いはそれ以上に進んでいる。欧羅巴の諸君が数世紀に亘って育み来った之等の音楽芸術を、日本人は半世紀で摂取したのである。今日、泰西の音楽は日本人の生活に喰入って生活の一部となっている。さればこそ不肖私はこの会議に出席して、列席の各位とともに音楽上の重要なる問題を議し、音楽文化の発展のために諸君と手を携えて行きたいと考えたのである。そして之は全世界の人類の文化の向上発展に資すべき一つの仕事と自分は信ずるのである」(薈庭楽話p331)

畢竟、説いて聞かせるところは、小松耕輔とまったく変わりません。耕輔もまた同様の思想信条を、自伝のあちこちで述べています。2人が意気投合する訳です。

【留学支援の送別音楽会】

小松耕輔の自伝に戻りましょう。

耕輔は大正9年(1920)秋、フランスへ留学します。これを応援、激励しようと、その年の5月23日、森鴎外らが発起人となって、「送別大音楽会」が帝国劇場で開かれました。音楽会の「賛助員」の筆頭に「徳川頼貞」の名前が登場します。ちなみに、新一万円札の渋沢栄一も、賛助員のひとりでした。

「私は兼てから欧米遊學を心掛けていたが、ようやく機が熟し、學習院在職のまま、九月に出発することとなった。そこで友人先輩の非常な好意によって、五月二十三日午後一時から帝国劇場で送別大音樂会を開催する運びとなった。発起人は林博太郎(中略)森林太郎の諸氏。賛助員は徳川頼貞、大倉喜七郎(中略)渋沢栄一其の他の方々であった」(音楽の花ひらく頃P142)。

送別大音楽会には資金面での支援という側面も。「広子日記」の大正9年5月23日にこうあります。

「帝劇にて主人の送別音楽会を聞く。満員以上の盛会にて、純益二千五百円ばかりある」(広子日記P47)

小松家の家計をやり繰りする賢夫人も、愁眉を開いたことでしょう。広子夫人はこの「純益」の一部を使って夫の渡欧直前、自宅に親しい人たちを招いてパーティを開いています。

同年9月12日の日記です。

「十二日 主人の送別晩餐会を宅にて開く。西洋式のテーブルをもって燕楽軒より料理人来たりて料理す。一人前三円にて、かなり上等の料理なりき」(広子日記P48)

耕輔夫婦をはじめ、計13人が、豪勢なテーブルを囲みました。ひとときの贅沢は、徳川頼貞侯爵らの支援の賜物でも。1週間後の19日、耕輔は東京駅を発って欧州遊学の旅に出ます。

小松耕輔は帰国4年後の昭和2年(1927)、日本の社会に音楽の裾野を広げるべく、国民音楽協会を設立して理事長となり、初の合唱音楽祭を開きます。プログラムに挨拶文を寄せています。

「民衆と最も直接の関係を有する合唱大音樂祭を催し、その奨励を図り、普及進歩を図りたい」

続いて役員を紹介します。

「最初の役員は理事長小松耕輔、理事大和田愛羅(中略)賛助員侯爵徳川頼貞、伯爵林博太郎」(わが思い出の楽壇P21)。

頼貞侯はここでも、耕輔への支援の輪に名を連ねています。

【昭和天皇との縁(えにし)も】

徳川頼貞侯爵は学習院中等科に進み、ここで音楽の研究に打ち込みます。ちょうど、耕輔が東京音楽学校を首席で卒業し、初等科の講師になった頃です。耕輔は当然、侯爵のことを知っていたでしょうし、初等科で教えた皇孫殿下(昭和天皇)がつないだ可能性だってなくはない。想像するだに、楽しくなります。

昭和天皇は皇太子時代の大正10年(1921)、欧州親善訪問の途次、パリ留学中の小松耕輔を昼食に招いています。徳川頼貞侯爵も同じころ、夫妻でパリを外遊。フランス政府が催した皇太子の公式歓迎会に臨席しています。

小松耕輔のパリ日記には、侯爵と会った旨の記述はありませんが、それもそのはず。実は、耕輔は頼貞侯がパリ入りした5月の日記を紛失してしまっています。“幻の日記”には、頼貞侯との再会が書かれていたのかもしれませんね。惜しいことをしたものです。

ただし、前述の「薈庭楽話」に、パリ滞在中の面白いエピソードが出てきます。皇太子が現地でオペラを観覧される運びとなり、その説明役を、滞仏中の頼貞侯にという話になりました。侯爵が当時を振り返ります。

「私は恰もその時巴里滞在中の音楽研究家小松耕輔君の在ることを思い出して、同君は学習院教授であり、また嘗て殿下に音楽を御教授申し上げたことのある、音楽の専門家であるから、私より遥に適任であることを思って、同君を推薦申し上げた。後に、小松君に訊くと、小松君は恰度西班牙(スペイン)に旅行中で殿下のお供が出来なかったそうで、大変残念でしたと云っていた」(薈庭楽話「巴里の我が皇太子殿下」)

【二萬圓の楽譜】

ちなみに、小松耕輔が2年半の欧米遊学を終えて帰国したのが、大正12年(1923)3月9日の早朝。ロシアの舞踏家らと一緒に東洋汽船「春陽丸」(13,377トン)から降り立った耕輔を、朝日新聞がインタビューしています。3月10日付の紙面を、南葵音楽文庫の米山良夫先生が送ってくれました。引用します。

小松耕輔の帰朝を報じる東京朝日夕刊

「學習院教授で作曲家の小松耕輔氏等を載せた東洋汽船春陽丸は九日未明横濱に着いた(中略)小松氏は『十二世紀時代の樂譜を仏蘭西から持って帰りました。価格から言っても二萬圓といふ実に尊い得難い物です』と誇り顔を見せ『欧米とも音樂は実に盛ん。米国では新しい音樂家を産み出すことに努めてます。活動寫眞に音樂を添えることを競って、何処の活動寫眞館にもパイプオルガンがあり、音樂が主で映画が従。紐育のケヤビトール館などのオーケストラは実に立派。獨佛は國家や都市が音樂界を後援して一般民衆を音樂に親しませて居り、巴里のグランド・オペラでは三法(フラン)即ち四十五銭で一流の音樂家が聴けます』(1923年3月10日 東京朝日夕刊)

【皇紀二千六百〇二年】

ここで余談をひとつ。

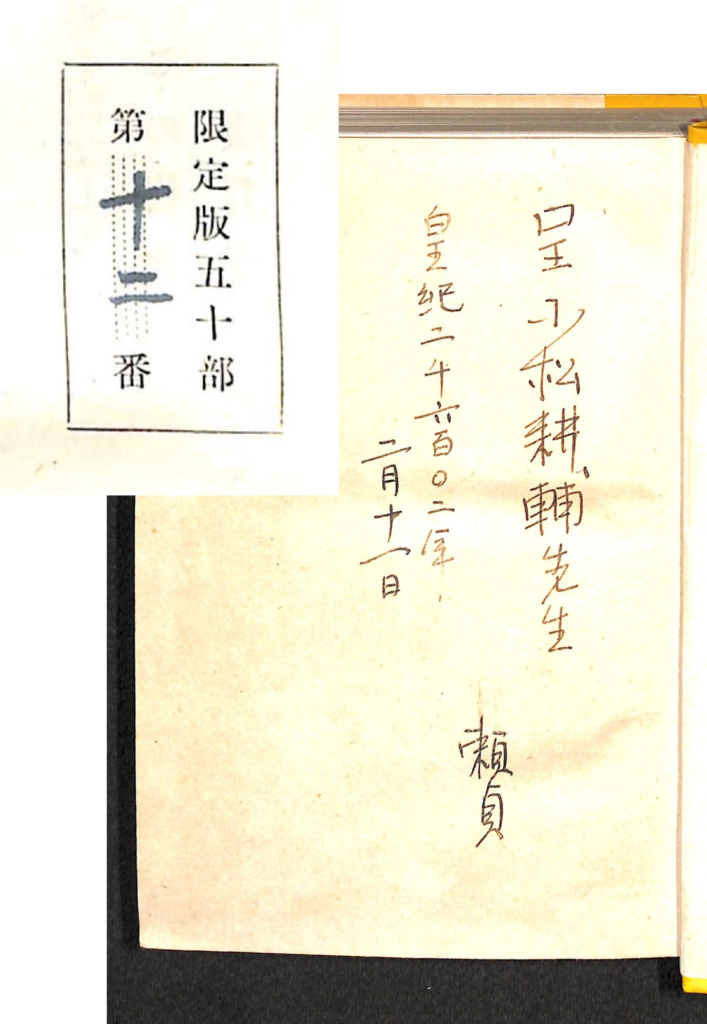

小松耕輔旧蔵書の私家版「薈庭楽話」には、「呈 小松耕輔先生 頼貞 皇紀二千六百〇二年二月十一日」と、頼貞直筆のペン書きの献辞があります。「限定版五十部第十二番」とあり、小松耕輔が12人目の配布先だったことを示しています。

「皇紀二千六百〇二年」ですから、660引いて西暦では1942年です。続く「二月十一日」は、神武天皇の即位日を祝日とした「紀元節」の日です。

周知のように、「皇紀」という年号は、明治政府が神武紀元の神話から引っ張り出し、公式な年号として制定しました。生煮えな理念が先行した年号は、歴史的にも、文化的にも、消化不良は免れません。最初から無理があったわけですが、昭和に入ってこれが民族主義や戦意高揚の空気をあおります。

節目となる「皇紀二千六百年」の昭和15年(1940)には、全国民的な式典や行事が大々的に展開され、この国と人々は太平洋戦争の業火へと飲み込まれます。

頼貞侯は「薈庭楽話」の献辞にあえて「皇紀」の年号を記しました。皇室を盛り立てる華族の立場からすれば、当然の配慮だったのかもしれません。時世へのおもねりもあったでしょう。ただ、国際派の文化人としては、内心忸怩たるものがあったのではないでしょうか。

<3>夏目漱石から土岐善麿へ

【朝日の文芸欄に健筆】

ところで、小松耕輔が朝日新聞の文芸欄に寄稿し始めるのは、明治43年(1910)12月。小松を起用したのが、一高、東大教授から朝日の学芸部長へ転じた夏目漱石です。漱石は大正7年(1918)に没しています。

耕輔が「第九」の評論を寄稿したのは、その6年後ですから、朝日は漱石亡き後も彼の起用を続けたということ。耕輔の深い教養や成熟した批評眼、人品骨柄を、天下の朝日も高く評価していたということでしょう。

ちなみに、漱石の後の朝日の学芸部長は土岐善麿(1885~1980)です。元読売の社会部長で、日本の駅伝の創始者として知られます。自ら企画した東西対抗駅伝は大成功を納めますが、中継地ごとに大宴会で、選手や応援団が入り乱れ、飲めや歌えやの大騒ぎ。大きな赤字を作って、その責任を取らされ、読売を退社して朝日へ転じます。土岐の人となりが伺える愉快なエピソードです。

歌人としても活躍、啄木の面倒を見たことでも知られます。耕輔の幅広い交際人脈に連なったひとりであることは、間違いなさそうです。

【興国高校の校歌】

残念ながら、土岐善麿の名前は、耕輔の日記では見つけられませんでした。ただ、「小松耕輔WEB音楽堂」の「校歌」のデータをくくると、大阪の興国高校の校歌が、「作詞・土岐善麿、作曲・小松耕輔」とありました。制定は昭和6年(1931)ですから、少なくとも、この時期まで付き合いはあったと推定されます。

♪東に伸びて大阪や 都のさかえ

西に開けて はるばると

世界につづく 武庫の浦

その広けきに 競はんと

み国のために われらが果す新使命

進取の精神 いざいざともに

興國高校 名にこそ負へや

大阪市天王寺区の興国高校へ電話を入れてみましたが、小松耕輔と土岐善麿に校歌を依頼した経緯は分からないようです。同校は昭和50年(1975)まで、甲子園に春夏通算7回出場した常連校。昭和43年(1968)の夏では全国制覇を成し遂げています。そのたびにこの校歌が流れました。発奮を期待して、栄えある校歌を聴いてみたいものです。

【結び】

以上、南葵音楽文庫の貴重な資料から、小松耕輔の足取りや周辺に思いを巡らせました。美山先生の資料には、わくわく、どきどきです。ご高配に、重ねて感謝申し上げます。

近代日本に西洋音楽を紹介し、普及に汗し、「音楽家はどう生きるべきか」と、生涯、七転八倒し続けた小松耕輔。律儀で、生真面目で、それでいてどこかユーモラス。今回、明かされた徳川頼貞侯爵との親交やエピソードには、そんな音楽家・小松耕輔の愛すべき人間像を見た思いです。

札幌でもこの暮れ、札幌交響楽団が2日間にわたって「第九」を上演しました。家内ともども、12月15日の公演を聴きに出かけ、ゆったりと心の大掃除。この日をはさんで前日の14日は小松耕輔の、翌日の16日はベートーヴェンの誕生日です。暦の巡り合わせひとつにも、心が浮き立ちます。

「第九」初演から100年。往時茫々、夢の如しです。時が流れて、今年も新しい年を迎えました。

(元読売新聞記者・札幌市在住)

<資料1>

小松耕輔「第九交響樂の初演を聴く」全文

多年噂された第九交響樂が、いよいよ二十九日東京音樂學校職員生徒諸氏によって上演された。同曲はベートオヴエンの晩年の作で同氏の交響樂中第九番目に當(あた)るので此(この)名(な)がある。又シルエル(編者注・シラー)の「歓喜に寄す」といふ頌歌(しょうか)を最後の章に合唱として採用して合唱交響樂とも云はれて居(お)る。

同曲は作者ベートオヴエンの思想、技巧とも最も圓熟(えんじゅく)した時期に作られ、彼の人生観を可なり明白に表現してゐる點(てん)で有名になってをる。併し此時期はベートオヴエンの耳聾(じろう)の最も甚だしかった時で従って作曲の上に幾多の困難が伴ったことは已むを得なかった。器樂編成上にも多少の非難を免れない。

又最後の合唱を全然器楽式の制約の下におかうとしたのも稱讃(しょうさん)すべきことではない。其結果聲(せい)樂(がく)曲として非常な無理を敢行しなければならぬことになった。此點は作者も後に気がついて全然器樂曲に改作しようといふ考へを持ってゐたらしい。

併(しか)し以上の諸缼點(けつてん)があるにもかかはらず此交響樂は今日に至るまで我々の有する最も高貴ななる交響樂中の一なることは爭はれない。

◇

此度の演奏に於(おい)て最も成功したのは第三章の緩(かん)徐(じょ)曲(きょく)(編者注・ゆったりしたテンポの楽章)と合唱附きの終章とである。特に最後の章は可なり演出に困難なるものにもかかはらず、あれだけの効果を収めたことは演奏者諸氏の非常なる努力の結果であると思ふ。

獨唱及び四重唱部の各部に於て今少し聲量の豊富を望みたかった。変ロ長調、Alla(アッラ) Marcia(マルチャ)(編者注・行進曲風に)にはいってから出るテノルの獨唱「彼(か)の天體の翔けるがごとく樂しく……」以下は少し拍子に乗りすぎる嫌ひがある。もっと進行調の荒い線を撓(たわ)めながら、滑らかに軽く歌ってほしかった。

ブレストの最初の出より「頌歌」の主想を導き出すまでの低音弦樂器の演奏は拙劣である。概して弦楽屬に於ては低音部の演出が劣ってゐた。

曲がAllegro(アレグロ) ma(マ) non(ノン) tanto(タント)(編者注・あまり速すぎず)の尾句より最後の最急調に進み、三連音符が歓喜の聲にふるへながら終局へと急ぐ所は實に目覚ましい出来ばえである。

◇

第三章の緩徐曲の出来も終章に譲らない立派な出来ばえである。特に此章に於けるオボオの出来は近来に無い成功であった。

ホルンとトロンボンとは成功とは云ひがたい。困難な樂器であるが、此章に於ては特に演出に注意を要する。

◇

各章を通じて最も不成功であったのは第一樂章である。第一部は先づ無難として第二部の開展部にはいってから各樂想が甚しく混亂を極め出した。開展部としての統一した感じ又は變化(へんか)に満ちた樂想を聴き取ることが出来なかった。

此章に於て私は甚しく指揮者に不満を感じた。演奏者の失敗といはんよりは寧ろ指揮者の指導の不備なる點に其失敗を帰すべきではあるまいか。此開展部の演出は指揮者に何等の演出に對するプランの無かったことを示してゐる。何故ならば、各樂器は勝手に己れの欲する所を物語ってゐる。或(あるい)は又全く何を自分が云ってをるのかをさへ意識せずに、漫然と音を出してゐるものもある。是れはたしかに放心したピアノひきが漫然と鍵盤に指を触れてゐると同様の状態である。樂譜に示された音符は進行してゐるが、ベートオヴエンが云はせようと望んでゐる言葉は少しも語られない。如何なる意味を各音律が物語らねばならぬかを教へるものが指揮者その人でなければならぬことは、餘りに明瞭な事實ではないか。私は指揮者が注意深く開展部の組織を研究して更に比率を完成せられんことを希望して止まない。

猶此章の速度は少し遅すぎたやうに思はれる。

◇

第二章のスケルツオは其最も大切なるMolto(モルト) vivac(ヴィヴァーチェ)e(編者注・非常に速く)の感じを失ってゐることが遺憾であった。全章をつらぬく軽快なる感じと其間々に起(おこ)り来(きた)る熱狂的なる乱舞の脚ぶみとが譜面の上に於ても最弱音と強音との對立を以(もっ)て現されてゐる。春風の如く過ぎゆく断弱音の連続、たちまち起るバッカスの哄笑と乱舞――それらのものが持来す無類に美しく野趣に富んだ此スケルツオの一曲を十分に表現するには、まだまだ研究の餘地のあることを思はずにはゐられない。

特に總(そう)譜(ふ)九十八頁(オイレンブルグの小型)の最弱音より百七頁に至るまでの如きは一段の工夫を願ひたいと思ふ。

◇

以上種々の點に於て此度の演出は決して完全といふわけには行かないが、とにかく此演出に困難なる世界の名曲が全部邦人の演奏者によって我國に上演されたといふことは何といふ喜(よろこば)しいことであろう。之迄(これまで)に仕上げた演奏者諸君並に指揮者の努力と苦心に對して私は心からの歓喜と感謝とを獻(ささ)げるものである。

<大正13年(1924)12月2日付 東京朝日新聞>

<資料2>読売新聞文化面